Книга: Зеркало для наблюдателей

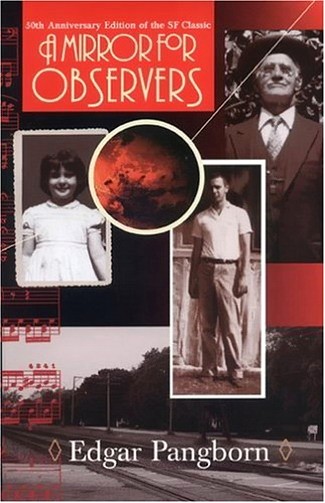

ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

A Mirror for Observers

Джону В. Падовано.

Внимание: все герои этого романа являются вымышленными, кроме, возможно, марсиан.

…Но заметил я, что даже искусные ремесленники заблуждаются не хуже поэтов. Поскольку они хорошо знали свое дело, они считали, что знают и все виды высоких материй, и этот недостаток затмил их здравый смысл. А потому от имени оракула я спросил себя: хотел ли я быть таким, как я — не имеющий ни их знания, ни их невежества, — или таким, как они

— имеющие и то, и другое? И ответил я себе и оракулу, что я богаче таков, каков есть.

Офис Руководителя Североамериканских миссий представляет собой залитой голубым светом помещение. Находится офис в Северном Городе, который, в свою очередь, расположен двумястами сорока шестью футами ниже поверхности тундры на северо-западе Канады. Здесь до сих пор есть наземный вход, существующий уже несколько тысяч лет. Впрочем, если климат будет меняться нынешними темпами, от наземного входа придется отказаться еще в этом веке. Среди беспорядочно разбросанных валунов вход кажется обычной медвежьей берлогой. И, если вы не сальваянин, или не марсианин, говоря человеческим языком, — вы никогда не сумеете воспользоваться лифтом, расположенным, в этой берлоге. Лифт замаскирован сдвигающимся в сторону камнем, а камень придет в движение только в том случае, если электронный замок среагирует на определенную фразу, произнесенную по-сальваянски. К тому же, код периодически меняется.

Отказник Намир не был осведомлен об этом нововведении, и его настроение быстро испортилось. В самом деле, попробуйте-ка проторчать, трясясь от холода, несколько дней в медвежьей берлоге, дожидаясь, пока не появиться возвращающийся с миссии законный резидент и с обычной учтивостью не проводит вас в офис Руководителя.

Впрочем, так, в конце концов, и случилось.

Руководитель миссий Дрозма, едва увидев Намира, тут же спросил:

— Почему вы здесь?

— По закону от 27140 года, — сказал Отказник.

— Ага, — согласился Дрозма и позвонил, чтобы принесли прохладительные напитки.

Столетие назад Дрозма принес бы забродивший грибной настой и сам, но теперь он был болезненно стар и мучительно толст, а потому имел право на соответствующее обслуживание. Ему было уже более шести веков — возраст, которым могут похвастать немногие из марсиан. Дрозма родился в 1327 году по западному человеческому календарю — в том самом году, который видел смерть Эдуарда II Английского,[1] тринадцатью годами ранее выступившего против Роберта Брюса[2] в Браннокберне и кровью заплатившего за это. На морщинистой коже Дрозмы до сих пор были заметны рубцы — результат хирургической операции, которая более пяти веков назад сделала его физиономию достаточно похожей на человеческое лицо. Свое первое задание, связанное с человеческим обществом, он получил в 1471 (30471) году, обретя статус квалифицированного Наблюдателя во время войны Йорков с Ланкастерами.[3] Позднее он изучал жизнь трех южно-американских племен, и по сей день неведомых человеческой антропологии. В 30854 году он завершил «Историю тасманийцев», до сих пор являющуюся признанным марсианским научным трудом.

Однако теперь все его задания были уже в прошлом. По-видимому, он никогда больше не покинет свой офис, пока не отправится в последний путь. Помимо Руководителя миссий, он был так же Советником Северного Города, несущим ответственность перед несколькими сотнями его граждан и — после них — перед Верховным Советом, резиденция которого расположена в Старом Городе, на африканском континенте. Дрозма тащил груз оказанной ему чести с легкостью, а ведь во всем мире было всего лишь три подобных ему Советника — в Азия-Центре, в Олимпе и в самом Старом Городе. Еще совсем недавно Городов было пять. Мы не забудем Город Океанов… Впрочем, лучше думать о будущем или о глубоком прошлом…

В скором времени преемник снимет с Дрозмы его тяжелое бремя. Между тем, мысли Руководителя по-прежнему кристально-чисты и спокойны, словно каналы, вьющиеся в Нижних Залах Земли.

Отказник Намир молча смотрел, как Дрозма ласкает маленького орка, свернувшегося в клубок на коленях Советника. Орки — единственные животные, сумевшие перенести тридцать тысяч лет назад наш исход с медленно умирающего Марса. Зверек замурлыкал, облизал розовый мех, умыл мордочку и снова заснул.

— Недавно мы говорили о вас, Намир.

— Я знаю.

Отказник сел и взял напиток. Несмотря на возраст, в движениях и жестах его все еще сохранилось изящество. Дождавшись, когда улыбающаяся и суетящаяся девушка, принесшая напитки, поправит подушку Дрозмы и удалится, Намир продолжил:

— Один из ваших Наблюдателей узнал меня. Отчасти поэтому я и явился. Предупреждаю: не мешайте мне.

— Серьезно? Мы не боимся вас, Отказников. Я ценю доклады Кайны — она способный Наблюдатель.

Намир зевнул:

— В самом деле? Она упоминала Анжело Понтевеччио?

— Конечно.

— Надеюсь, вы не вообразили будто можете что-нибудь сделать с этим мальчиком?

— Во всяком случае, полученные сведения нас чрезвычайно заинтересовали.

— Ха! Это человеческий ребенок, а значит, потенциально испорченный. — Намир достал из кармана изготовленной людьми одежды изготовленные людьми сигареты и закурил. — Он разделяет мнение, что жизнь такова, как ее характеризует все эти человекообразные скоты, — отвратительна, груба и коротка.

— Оказывается, вы явились сюда с целью выразить недовольство человечеством.

Намир рассмеялся:

— Напротив, я испытываю жалость к этим тварям, но сама по себе жалость — не более чем скука. — Он небрежно перешел на английский. — Нет, Дрозма, я просто заглянул поздороваться.

— Через сто тридцать четыре года! Я с трудом…

— Так долго?.. Правильно, я же ушел в тридцать тысяч восемьсот двадцать девятом.

— Вижу, кое-какие человеческие манеры вы уже переняли.

— Я перебил вас… Прошу прощения! Пожалуйста, сэр, продолжайте.

Дрозма сложил реки на животе и углубился в размышления. Минут через пятнадцать он, усмехнувшись произнес:

— Вам не надоело общество других Отказников?

— Нет. Отказников мало. Я редко вижу их.

— Скажите как сальваянин сальваянину… Чем вы хоть занимаетесь?

— Болтаюсь по миру. Я стал асом маскировки. И если бы не израсходовал дистроер[4] запаха, ваша Кайна никогда бы не могла подслушать мой разговор с мальчишкой Понтевеччио.

— По закону от 27140 года сальваяне, живущие в городах, не имеют права предоставлять помощь Отказникам.

— Ну, Дрозма… — Намир развел руками. — Вы зря принимаете мои слова за намек на то, что я хотел бы получить от вас дистроер. Мне совсем не трудно избежать встреч с лошадьми: они стали редки в наше время… Как странно, ведь ни одно другое животное не обращает внимания на запах марсианина… — Намир взглянул на Руководителя миссий и поправился: — Сальваянина… Вы все еще предпочитаете древнее название? Даже говоря на английском? — Он удивительно замолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил: — Должно быть, тяжело приходилось нашим в те времена, когда еще не был изобретен дистроер. Думаю, пять тысяч лет назад стоило бы организовать лошадиную эпидемию и навсегда избавиться от этих чертовых животных… Впрочем, мне они не мешают, а потому, если я и нуждаюсь в дистроере, то только для того, чтобы пореже встречаться с вашими Наблюдателями.

Дрозма, не сумев скрыть отвращения, поморщился:

— Я начинаю понимать, почему вы отказались от должности. Думаю, за всю вашу жизнь вы так и не научились терпению.

— Терпение — наркотик для слабых. У меня ровно столько терпения, сколько мне требуется.

— Если у вас его достаточно, вам не к лицу возмущаться людьми. И давайте не будем продолжать спор — мы все равно не придем к общему мнению… Я спрашиваю еще раз: зачем вы явились сюда?

Намир стряхнул пепел на мозаичный пол.

— Я хотел выяснить одну вещь… Скажите, вы по-прежнему считаете, что человеческие существа могут когда-нибудь чего-нибудь достичь?

— Да, мы так считаем.

— Понимаю… Даже после потери Города Океанов?

— Не надо о Городе Океанов, Намир. Хотя бы из уважения ко мне. — Дрозма помолчал. — Чего вы пытались добиться своей отставкой, Намир?

— Добиться? — Отказник выглядел удивленным. — Впрочем, ладно… Ну, хотя бы удовольствия, которое получает зритель. Разве не интересно наблюдать за беднягами, своими руками плетущими веревку для собственного повешения?!

— Не думаю, чтобы это было правдой. Такая причина не вынудила бы вас повернуть против нас.

— Я не против вас лично, — ответил Намир и вернулся к предыдущей мысли: — Я думал, они надели петлю на свою шею еще в девятьсот сорок пятом году, но они до сих пор не повесились.

— Устали, наверное, ждать-то, Намир?

— Да-а-а… Но даже если я не доживу до их конца, сын мой обязательно доживет.

— Сын?.. Кто ваша сальваянская жена, можно узнать?

— У меня нет жены, Дрозма. Она умерла во время родов, сорок два года назад. Ее звали Аджона. Она подала в отставку в семьсот девяностом, но продолжала страдать болезнью, называемой «идеализм», пока я ее не вылечил. К сожалению, мне удалось это сделать лишь частично… — Намир вздохнул на человеческий манер. — Мальчику уже сорок два года, почти взрослый. И потому вы понимаете, что моя надежда засвидетельствовать конец Homo quasi-sapiens зиждется хотя бы на родительских интересах… Кстати, могу я поинтересоваться текущими данными о населении?

— Около двух тысяч, Намир.

— Во всех… э-э… четырех Городах?

— Да.

— Гм… Побольше, конечно, чем наши несколько дюжин просвещенных. Впрочем, ваша цифра вполне может оказаться неверной — вы ведь фантазеры.

— А когда люди исчезнут, вы собираетесь восстанавливать население из нескольких дюжин, Намир?

— Не думаю, чтобы они исчезли полностью. Их чертовски много, Дрозма.

— И у вас есть планы по использованию выживших?

— Ну, старина, я не считаю возможным знакомить вас с нашими планами.

— Закон от двадцать семь тысяч сто сорокового года…

— …есть шаблонное выражение сальваянского благочестия, — Намир усмехнулся. — Вы не можете использовать против нас этот закон. В конце концов, у нас тоже имеется оружие. Думаю, с небольшой посторонней помощью люди вполне могли бы обнаружить… оставшиеся Города.

— Неужели вы способны предать ваш собственный род?!

Намир молчал.

— Значит, вы считаете Отказников особо просвещенными? — спросил Дрозма после некоторой паузы.

— Да! Благодаря страданиям, скуке, наблюдениями, разочарованиями, истинным контактам… Что может быть более поучительным, чем потери, одиночество и утрата надежды? Спросите хотя бы двенадцатилетнего Анжело Понтевеччио. Он обожал своего умершего отца, ему не с кем общаться, детство он провел в клетке, оторванный от жизни, но тем не менее он вполне образован. Конечно, пока он неуправляемый котенок, котенок в волчьих джунглях. И волки дадут его образованию другое направление.

— Любовь, если вы простите мне подобный оборот речи, более способствует образованности.

— Я никогда не соглашусь с этим. Я видел, какими идиотами становятся влюбленные человеческие существа. Главным образом они, конечно, влюблены в себя, но их не красит и любовь к работе или идеям. Как и любовь к друзьям, лицам противоположного пола, родителям и детям. Вряд ли найдется человеческая иллюзия более комичная, чем любовь.

— Вот как? — сказал Дрозма. — А могу я поинтересоваться, что вы еще делали снаружи?

Намир отвернулся:

— До сих пор наблюдал. По-своему…

— Как вы могли наблюдать, заболев такой ненавистью?

— Я проницательный наблюдатель, Дрозма!

— Вы путаете проницательность с тщательностью. Если сидящий за микроскопом забудет об относительности размеров, он вполне может принять амебу за слона… Коли мне не изменяет память, впервые после отставки вы были замечены нами в восемьсот девяносто шестом на Филиппинах.

— Был замечен? — Намир усмехнулся. — Не знал об этом. У вас повсюду глаза!

— Нам сообщили, что вы обрабатывали испанцев. В Маниле, через день или сразу после убийства Хосе Рисаля.[5] Его смерть — тоже ваших рук дело?

— Скромность украшает мужчину. — Намир снова усмехнулся. — Нет, правда, его убили сами люди. Они прекрасно справились и без меня. Рисаль был идеалистом, а значит, изначально обречен. Его убийство — чисто рефлекторная акция для людей.

— У других идеалистов… Впрочем, полагаю, не хватит и вечности чтобы переспорить вас. Неужели вы не можете сказать о человечестве ни одного доброго слова?

Намир только улыбнулся. Дрозма внимательно посмотрел на него и спросил:

— И даже для Анжело Понтевеччио у вас не найдется добрых слов?

— Вы и в самом деле заинтересовались этим ребенком?! Смех да и только!.. Я уже сказал, он всего лишь котенок. Но я сделаю из него тигра. И ваши прелестные мечты будут погребены под телами захлебывающихся кровью агнцев.

— Вряд ли. — А хотите пари?

Дрозма потянулся к примитивному телефону устаревшей конструкции:

— Как вам угодно! У вас нет шансов на победу. Даже если я пошлю другого Наблюдателя. — Он покрутил ручку. — Не имеет значения, кого я пошлю, Намир. Вам предстоит борьба не с Наблюдателем. И не со мной. Ваш реальный противник — сам Анжело.

— Конечно-конечно… Ну и телефончик! Такие войдут в моду не ранее, чем на следующей неделе!

— Мы изобрели телефон всего лишь в прошлом веке, в восемьсот тридцать четвертом, — заметил Дрозма. — Когда Белл независимо от нас придумал эту чепуховину в восемьсот семьдесят шестом, он не остановился на достигнутом. А его преемники пошли еще дальше. К счастью, мы не нуждаемся во всех этих излишествах, наш девиз — простота. Тем не менее, нам пришлось ждать, пока люди проведут свои линии к северу от Виннипега. В результате у нас появилась возможность говорить с другими нашими Городами. Теперь даже вы можете позвонить нам… э-э… неофициальным порядком. У нас есть постоянно живущий в Торонто Коммуникатор, но, к сожалению, я лишен возможности назвать вам его имя. Алло!.. Алло!..

Намир хихикнул. Дрозма посетовал:

— По-видимому, оператор в созерцании. Впрочем, неважно. Я всегда могу позвонить еще раз. Вы знаете, Намир, я завел это… э-э… хитроумное устройство только потому, что мне стало тяжеловато прогуливаться. Я ведь не люблю такие вещи. Я… Алло!.. Наконец-то!.. Спасибо, любезный, храни вас закон! Если у вас есть время, не могли бы вы передать, что я хочу видеть Элмиса?.. Да, историк. Он, вероятно, в библиотеке или еще в музыкальном кабинете. Я не помню, закончилось ли уже его время занятий музыкой… Спасибо дорогой! — Дрозма осторожно положил пухлыми пальцами трубку на место и неодобрительно произнес: — Хитроумное устройство!..

— Вряд ли удастся дождаться, пока вы дорастете до радио.

— Радио? — Дрозма добродушно улыбнулся. — Почему же? У нас есть отличные приемники с тех пор, как человеческие существа изобрели их. Конечно, мы не имеем права транслировать радиопередачи, но вполне можем слушать их… Кстати, неужели вы забыли нашу историю? Ведь радио было известно на Сальвае. Оно было одним из тех маленьких технических приспособлений, от которых наши предки отказались — я думаю, вследствие отсутствия в них существенной надобности в первые века, проведенные на этой убогой планете. Вы никогда не задумывались о тех временах, Намир?.. Потрясение, одиночество, отсутствие всякой надежды на возвращение… Даже если бы Сальвай не был гибнущей планетой. Исключение составили лишь амураи, отгородившиеся от здешнего мира стенами своих подземелий. Мы же отвергли подземную жизнь, хотя в конце концов и нам пришлось согласиться на нее. А каким тяжким испытанием стала адаптация! История рассказывает, что до первых успешных родов прошли две сотни лет, да и после этого матери чаще всего умирали. Это была эпоха великих испытаний!

— У истории мертвый язык, Дрозма.

— Не могу согласиться с вами. Ну да ладно, наши математики изучают человеческое радиовещание. Математика выше моего понимания, но я уверен, что радио — чрезвычайное благо.

— Такое же благо, как рвотное. Пока мы ждем вашего неторопливого оператора, вас не заинтересует мой совет?

— Конечно. Телевидение — тоже благо. Черт возьми, я без ума от телевидения!.. Вы собрались что-то сказать?

— Направляясь сюда, я посетил шесть поселений северной Манитобы и округа Киватин. Поселения появились уже после того, как я был в этих местах в последний раз, то есть позже девятьсот двадцатого года. Все это время ледяной купол тает. Вы теряете арктический щит. Меня эта информация не касается, но, думаю, вам она покажется интересной.

— Спасибо. Наши Наблюдатели следят за процессом изменения климата. Сооружение водного шлюза будет закончено раньше, чем мы окажемся перед необходимостью ликвидации наземного входа. Кстати, вам известно, что земная химическая промышленность почти готова к производству целых поселений типа оранжерей? Их размеры обуславливаются исключительно соображениями удобства. Так что через несколько десятилетий по всей Арктике возникнут целые поселки, практически не зависящие от климата. А через век население Канады, возможно, превысит население Штатов, если к тому времени оба государства не станут единой страной. Лично я этому рад… Входите, Элмис!

Элмис оказался длинноногим, стройным и сильным. Цветом кожи он был очень похож на представителя земной белой расы. Давняя хирургическая операция сделала его лицо и руки абсолютно человеческими. Каштановые волосы и искусственный пятый палец на руках за двести лет стали неотъемлемой частью его тела. А четырехпалые ноги — если бы ему пришлось оказаться босым — скорее всего были бы восприняты людьми как редкое, но вполне возможное уродство.

— Элмис! — сказал Дрозма. — Я сожалею, но приходится отрывать вас от работы, которая вам так нравится. Я знаю, что вы не собирались впредь покидать Город в качестве Наблюдателя. Однако ваша квалификация выше, чем у кого бы то ни было, и я не могу поступить иначе… Это Отказник Намир.

Элмис сказал по-английски:

— Мне кажется, я помню вас.

Голос его был неотличим от человеческого.

Намир рассеянно кивнул.

— Вы вернулись к нам? — спросил Элмис.

— С чего вы взяли! Я просто проходил мимо и должен следовать дальше. Так, причуда… — Намир повернулся к старику. — Кстати, Дрозма… Чтобы сделать наше пари интересным, вам не мешало бы отдать кое-какие распоряжения. — Он помолчал и добавил: — Значит, говорите, человеческая душа?

— Ну, если допустить, что кто-нибудь способен освободиться от своей души… — начал старик.

— Простите, — оборвал его Намир. — Мне вдруг показалось, что вы претендуете на роль Господа Бога. — Он застегнул клапаны своей одежды. — Пока, детки! Держите ушки на макушке!

Элмис с удивлением посмотрел ему вслед, уткнул голову в колени и погрузился в размышления.

Так прошло некоторое время. В конце концов Дрозма шумно вздохнул:

— Фактор времени, Элмис! Я вынужден прервать ваши размышления. Имя Бенедикт Майлз вас устроит?

— Майлз?.. Да, прекрасная анаграмма.[6] Это срочно, сэр?

— Может статься… Человеческие дети взрослеют быстрее, чем мы пишем стихи. Ваша работа на такой стадии, что вы не можете оставить ее?

— Мою работу способен продолжить любой.

— Расскажите-ка мне о ней поподробнее.

— По-прежнему прослеживаю процесс развития нравственных концепций. Стараюсь продраться сквозь пену конфликтов, войн, переселений, социальной неоднородности и идеологий. Я перечитывал Конфуция,[7] когда вы меня вызвали.

— Каковы предварительные выводы?

— Они подтверждают ваше интуитивное предположение, высказанное столетие назад. Нравственная революция, сравнимая по значению с открытием огня, земледелия и общественного сознания, может начаться в самом конце нынешнего тысячелетия и способна продолжаться в течение нескольких веков. Предпосылки ее налицо, предпосылки трудноопределимые, но несомненно существующие — так же, как в доязыковых родовых группах скрывался зародыш будущего общества. Естественно, невозможно учесть такие непредсказуемые события, как атомная война, массовые эпидемии или всемирный потоп. К счастью, стремление к безопасности — не та человеческая слабость, которую мы вынуждены разделять. В качестве весьма преждевременного предсказания, Дрозма, я бы осмелился утверждать, что союз с людьми возможен уже при жизни моего сына.

— Правда?.. Кажется слишком уж скорым, но звучит ободряюще… — Дрозма изгнал со своей физиономии улыбку. — Ладно, ваша миссия такова… Вчера вернулась Кайна. Она опаздывала. Худшая часть поездки ей еще предстояла, а тут пришлось ждать пересадки на железнодорожном узле в Латимере. Латимер — это меленький городок в Массачусетсе. Убивая время, Кайна прогуливалась в местном парке и наткнулась на любопытную парочку. Симпатичный пожилой джентльмен и мальчик лет двенадцати. Джентльмен кормил голубей и рассказывал, мальчик слушал. Кайна уловила марсианский запах. Использовав дистроер, она устроилась на соседней скамейке и прислушалась к беседе. Пожилым джентльменом оказался Намир. Однажды Кайна уже сталкивалась с его нынешней личиной. Это случилось несколько лет назад, в Гамбурге. Вам известно, что мы стараемся не упускать Отказников из виду, если этому не мешают более важные проблемы. У Кайны было вполне определенное мнение об Отказниках, и потому она хотела последовать за Намиром. Учитывая, что ей следовало отправляться сюда, она оказалась перед проблемой выбора. Однако, пока она слушала беседу Намира и человеческого ребенка, возник и третий вариант поведения. На нем она, в конце концов, и остановилась. Когда пожилой джентльмен и мальчик разошлись, Кайна последовала не за Намиром, а за землянином. Мальчик привел ее к меблированным комнатам. Кайна навела кое-какие справки о жилище и проживавших в нем. Этого достаточно, чтобы завязать беседу и войти в контакт. Имя мальчика — Анжело, он единственный ребенок владелицы дома. Владелицу зовут Роза Понтевеччио… Кайна употребила для ее характеристики выражение «душечка». Роза не слишком образована и по психофизическому уровню совершенно не похожа на своего сына. По внешнему виду — толстушка со слабым здоровьем. Кайна поняла достаточно, чтобы предположить у Розы порок сердечных клапанов, но не вполне уверена в этом. — Дрозма вздохнул. — Наведя справки, Кайна отправилась домой. Она руководствовалась здравым смыслом. Чего и вам желаю.

— А Намир?

— Увы, он все-таки узнал ее. Упомянул об этом, когда мы беседовали.

— Что же привело его сюда? Минуло уже больше века, как он подал в отставку.

— Думаю, Элмис, у Намира достаточно грязные намерения относительно Анжело Понтевеччио, и он хотел бы выяснить наши планы, если таковы у нас есть… А у нас вообще нет никаких планов! Разве только что-то родит ваш острый ум, ум Наблюдателя. — Дрозма снова вздохнул. — Мальчик может оказаться, а может и не оказаться столь потенциально важным, как представилось Кайне. Я надеюсь, что он важен… Вы знаете, я бы не стал загружать вас чепухой. Вы поедете в Латимер и под именем Бенедикта Майлза поселитесь в меблированных комнатах или поблизости от них. Работать будете в одиночку. Мне нужно ваше непредвзятое мнение. Поэтому я больше ничего не скажу вам об этом ребенке и не хотел бы, чтобы вы говорили о миссии с Кайной. Что касается Намира, вам известен закон от 27140 года. Пока Отказник не причиняют явного вреда, против них не могут быть предприняты никакие действия. — Дрозма погладил орка, вытянувшего мускулистые лапки. Голос старика дрогнул: — Я могу представить ситуацию, в которой вы способны пересмотреть определение этого туманного понятия «вред». Вам известно, что Наблюдателю не следует рисковать, нарушая человеческие законы, за исключением тех случаев, когда он готов… воспрепятствовать обнаружению сальваянской физиологии.

— Сэр! Ни вы, ни я не нуждаемся в эвфемизмах. Я попрошу Снабженца дать мне повторное разрешение на пользование суицид-гранатой. И на запасную гранату, если вы не возражаете.

Дрозма закусил губу:

— Не возражаю. Снабженец уже получил от меня необходимые указания… Элмис, я только теперь понял, что душу Намира переполняет горечь… Я почти забыл, что могут существовать такие чувства. Будьте осторожны! Боюсь, он болен навсегда. Его мысли направлены на самого себя и съедают его, как раковая опухоль. Помните — болен сальваянин! Не имеет значения, сколь гуманны его действия… Никогда не забывайте — у него наш нижний порог страдания вкупе с нашей огромной выносливостью. Я уверен, что он все еще медитирует, пусть он даже отрицает это. И если его злое сердце восстало против чего-то, ничто, кроме высшей силы, не собьет его с пути! — Дрозма раздраженно поерзал по своей подушке. — Это длительная миссия, Элмис. Если вы почувствуете, что вам следует остаться с мальчиком на все время его жизни, у вас есть на это мое разрешение. И не экономьте! Будьте уверены, вам выделят любые необходимые человеческие деньги. Я уполномочу Коммуникатора в Торонто удовлетворять в срок все ваши чрезвычайные запросы. Но даже если вы вернетесь достаточно скоро, меня может здесь уже и не оказаться. Поэтому я решил отдать вам это.

Дрозма вытащил из-под подушки небольшой сверток. Несмотря на свои размеры, сверток казался достаточно тяжелым.

— Здесь зеркало, Элмис. Позже, если пожелаете, можете развернуть и посмотреть его, но не сейчас. Наблюдатель, имя которого безвозвратно утеряно, привез его в 23965 году с острова, который в настоящее время называется Крит. Оно из бронзы. Мы удалили патину с отражающей поверхности. Вряд ли это первое зеркало, изготовленное человеческими руками, но одно из первых наверняка. Возможно, вам потребуется, чтобы Анжело Понтевеччио посмотрел в него на себя. Видите ли, нам представляется вероятным, что мальчик — один из тех, кто способен научиться смотреть в зеркало.

— Ох!.. Справлюсь ли я с таким заданием?

— Постарайтесь справиться. Сделайте все, что сможете. И хранит вас закон!

Перед человеком, пристально глядящим на звезды, не стоит проблема тьмы. Несомненно, тьма существует, тьма фундаментальная, всеобъемлющая и непобедимая ничем, кроме крошечных точек, названых звездами. И проблема не в том, почему существует такая тьма, но что это за свет, так удивительно прорывающийся сквозь мрак. И если считать существование света доказанным, то зачем нам глаза, видящие его, и сердца, радующиеся ему?

Примите, Дрозма, уверения в моей безграничной преданности. Исходя из соображений безопасности, вместо предпочитаемого вами английского пишу на сальваянском.

Ответ я начинал, имея гораздо больше свободного времени, чем теперь, и он был задуман в форме модной человеческой повести — зная, как вы наслаждаетесь работами земных авторов, я, разумеется, хотел доставить вам удовольствие, и единственным моим желанием было иметь их мастерство. Как вы убедитесь, с поставленной вами задачей я не справился.

Будущее покрыто мраком, во мраке пребывает и мой здравый смысл. Если не сможете одобрить сделанное мной — как и то, что еще предстоит совершить, — то, умоляю вас, примите во внимание, что не всякому по силам восхищение людьми.

Латимер 30963 года — это царство доброты и сердечности. По сравнению с моим последним визитом в Штаты, семнадцать лет назад, жизнь вечерних улиц изменилась в лучшую сторону: люди чаще гуляют и реже устраивают автомобильные гонки.

Я прибыл в Латимер июльским субботним утром. Город наслаждался уик-эндом. Все прибывало в покое. Сосны, вязы и клены, печеные бобы и спящие вечным сном предки — массачусетский тип покоя, к которому я так неравнодушен. Да, если уж суждено быть человеческим существом, то предпочтительнее всего родиться в Федерации.

Латимер расположен слишком далеко от Бостона, чтобы испытывать сильное влияние того, что Артемус Уорд[8] назвал «Аткинсами Запада». Латимер не прочь претендовать на собственное лицо: здесь пять крупных фабрик, более чем десятитысячное население, расположившийся на холмах железной дорогой район заселен состоятельными горожанами, есть два или три парка. Несколько лет назад город был более людным. Поскольку на производство все шире проникают кибернетические устройства, фабрики выносят из городов, и поэтому интенсивнее развиваются районы сельской местности и пригороды. Латимер в этом десятилетии неизменно уютен… Впрочем, нет. В городе пустеют меблированные комнаты — процесс, в котором немногие заинтересованы разобраться. Двадцатый век (по человеческому исчислению) в Латимере живет бок о бок с Новой Англией восемнадцатого и девятнадцатого. В полуквартале от лучшего кинотеатра торчит статуя губернатора Брэдфорда. Восстановленный особняк колониальных времен смотрит через Мэйн-стрит на железнодорожно-автобусно-коптерную станцию, современную, как завтрашний день.

На этой станции я купил научно-фантастический журнал. Их число до сих пор растет. В моем, как оказалось, преобладали разные кошмары, поэтому я читал его, посмеиваясь. Галактики слишком малы для рода человеческого. Впрочем, иногда… Не был ли жуткий исход наших собственных предков тридцати тысячелетий назад лишь намеком на грядущие события?.. Я понял, что люди создадут свою первую орбитальную космическую станцию не позже, чем через четыре-пять лет. Они называют ее «средством для предотвращения войны». Спи же в пространстве, Сальвай, спи в мире!..

Номер 21 по Калюмет-стрит — это старый кирпичный дом на углу квартала. Два этажа и полуподвал рядом с неизменной Майн-стрит,[9] связывающей богатых и бедных, живущих по разные стороны железной дороги. Номер 21 — с той стороны, где бедные, но соседние дома не выглядят слишком убогими. Этакая тихая заводь для фабричных рабочих, низкооплачиваемых «белых воротничков» и приезжих. Через пять кварталов к югу от номера 21 Калюмет-стрит вступает в трущобы, где на крошечной Скид-роу обосновались отбросы общества, отбросы столь же ничтожные, как и обширные человеческие болота в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, Чикаго или Калькутте…

Табличку «Сдается» я обнаружил в окне полуподвала. Впустил меня тот, в чью жизнь мне предстояло вмешаться. Я сразу узнал его, этого мальчика с золотистой кожей и глазами темными настолько, что зрачки и радужка почти не отличаются друг от друга. В тот самый первый момент, прежде чем он заговорил со мной и подарил мне небрежный дружелюбный взгляд, я, по-видимому, узнал его до такой степени, до какой не узнаю уже никогда. Впрочем, если мы признаем, что даже простейшие умы являются бесконечной тайной, то какой же должна быть сила высокомерия, чтобы утверждать, будто я знаю Анжело!..

Он держал книгу, заложив пальцем страницу, и я вдруг обнаружил, что он хромает: на левой его лодыжке была наложена шина. Он проводил меня в полуподвальную жилую комнату, где мне предоставилась возможность поговорить с его матерью, чье тело, подобно тесту на опаре, вздымалось над креслом-качалкой. Роза Понтевеччио штопала воротник рубашки, которая, словно ребенок, приютилась на ее громадных коленях. У Розы оказались такие же, как и у сына, волнующие глаза, широкий лоб и чувствительный рот.

— Свободны две комнаты, — сказала она. — Дальняя комната на первом этаже, умывальник и ванная пролетом выше. Кроме того, дальняя комната на втором этаже, но она меньше и не очень тихая… Кстати, здесь ужасный шум от коптеров. Клянусь, они пытаются определить, на какой высоте допустимо летать, чтобы с домов не сорвало крыши.

— Первый этаж меня, похоже, устроит. — Я показал портативную пишущую машинку, которую неожиданно для самого себя купил в Торонто. — Мне предстоит писать книгу, а потому нужна тишина.

Она не проявила любопытства и не изобразила на лице заискивающее удивление. Мальчик раскрыл свою книгу. Это было дешевое издание избранных произведений Платона, и он читал не то «Апологию», не то «Крития».

— Меня зовут Бенедикт Майлз.

Чтобы уменьшить трудность при запоминании деталей, я предпочел упростить свою легенду. Сказал, что был школьным учителем в одном (ничем не отличающемся от других) канадском городишке. Благодаря полученному наследству, судьба подарила мне свободный год, который я хочу потратить на книгу (без подробностей!), и меня вполне устроит простое жилище. Я старался придерживаться академической манеры общения, соответствующей моей личине. Тощий мужчина средних лет, бедно одетый, педантичный, скромный и порядочный.

Роза оказалась вдовой, с домом ей приходилось управляться в одиночку. Дохода от него не хватало, чтобы платить наемной прислуге. Розе было около сорока, половина ее крошечной жизни уже позади. Оставшаяся половина, скорее всего, будет заполнена тяжелой работой, все увеличивающимся беспокойством за свое тело и одиночеством, хотя Роза и была жизнерадостна, болтлива и добра.

— Я не собираюсь вас обихаживать. — Подвижные руки Розы только подчеркивали громоздкость ее тела. — Утренняя приборка — предел моих возможностей… Анжело, покажи мистеру Майлзу комнату.

Он захромал впереди меня вверх по узкой лестнице.

Этот дом явно был построен до того, как американцы влюбились в солнечный свет. Дальняя комната на первом этаже оказалась большой и обещала быть относительно тихой. Два окна выходили во двор, где на июльском солнышке грелся маленький толстенький бостонский бульдог. Едва я открыл окно, Анжело свистнул. Собака встала на задние лапы и неуклюже задрыгала передними.

— Белла у нас задавака, — сказал Анжело с нескрываемой любовью. — Она почти не лает, мистер Майлз.

Неизвестно, разумеется, как собака будет реагировать на марсианский запах, но против отсутствия дистроера эти животные, по крайней мере, раньше никогда не протестовали. У Намира ведь дистроера не было.

— Любишь собак, Анжело?

— Они честные.

Банальное замечание — только не в устах двенадцатилетнего ребенка.

Я подверг испытанию одинокое кресло и нашел, что пружины еще достаточно прочны. Вмятина, оставленная на сиденье чужими телами, выглядела трогательно и придавала мне чувство сопричастности с человеческими существами. Я прощупал Анжело, как прощупал бы любого другого человека. Две вещи казались очевидными: ему не хватало осторожности и детского избытка энергии.

Отец его уже ушел из жизни, мать не была ни сильной, ни здоровой, и поэтому преждевременно свалившись на Анжело ответственность вполне могла оказаться причиной его уравновешенности. Однако приглядевшись к нему, понаблюдав, как он отдернул занавеску в углу комнаты, показав мне водопроводную раковину и двухконфорочную газовую плиту, я несколько изменил свое мнение о мальчике. В нем был избыток энергии и избыток достаточно большой, просто он не растрачивал ее на беспорядочные суматошные движения или крики.

— Нравиться комната, мистер Майлз? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Двенадцать в неделю. Мы иногда сдаем ее как двухместную.

— Да, вполне подходит.

Комната была похожа на все меблированные комнаты. Но вместо обычных календарей с изображением сверкающих белозубыми улыбками полногрудых красоток на стене висела написанная маслом и вставленная в простенькую раму картина. Картина изображала залитый солнцем летней пейзаж-фантазию.

Я был удивлен, как если бы обнаружил вдруг в лавке старьевщика ограненный изумруд.

— Плачу за неделю, но передай своей матери, что я не прочь пожить здесь и побольше.

Он взял деньги, пообещав принести квитанцию и ключ от комнаты. И тогда я решил проверить возникшее у меня предположение:

— Много ли ты написал картин, подобных этой, Анжело?

По его щекам и шее разлился румянец.

— Разве это не твое произведение?

— Мое. Годичной давности… И чего я вам надоедаю?!

— А почему бы и нет?

— Тратим время попусту.

— Не могу с тобой согласиться.

Он был поражен: похоже, до сих пор ему приходилось слышать нечто совсем иное.

— Допускаю, что твоя картина не соответствует нынешним канонам, — сказал я. — Но разве это имеет значение?

— Да, они… — Тут он опомнился и усмехнулся. — Девчоночье занятие. Детский лепет.

— Дурачок! — сказал я, внимательно наблюдая за ним.

Он засуетился, стал больше походить на двенадцатилетнего мальчишку.

— В любом случае я не думаю, что она так уж хороша. Разве это береза?

— Конечно. И трава под ней. А в траве полевая мышь.

— Знаете… — Он не верил и не льстил себе надеждой. — Я принесу вашу квитанцию.

И тут же сорвался с места, словно боясь сказать или услышать нечто большее.

Когда он вернулся, я распаковывал вещи. Позволил ему понаблюдать за моей возней над заурядным барахлом. Краситель для волос, делающий меня седым, выглядел пузырьком с чернилами. Дистроер запаха скрывался под маской лосьона после бритья. Впрочем, аромат его у обладателя человеческого носа не мог вызвать никаких подозрений. Зеркало я распаковывать не стал, а плоские гранаты всегда носил на теле.

Анжело тянул время, любопытный, желающий продолжить знакомство. Похоже, он злился на меня за то, что я не спешил возобновить разговор о его живописи. Каким бы он ни был смышленым, двенадцатилетнему ребенку тяжело бороться с собственным тщеславием. Наконец, приняв донельзя простодушный вид, он спросил:

— Этот футляр от пишущей машинки достаточно вместителен, чтобы хранить в нем вашу рукопись?

Он оказался слишком смышленым. Когда я решил, что «мистер Майлз» работает над книгой, я совершенно не позаботился о том, чтобы, помимо пишущей машинки и пачек бумаги — из которых, кстати, еще ни одна не вскрыта, — взять с собой еще что-нибудь, присущее профессии писателя.

— Пока вполне, — сказал я и выразительно постучал пальцем по лбу. — Книга на сегодняшний день в основном здесь.

Мне стало ясно, что придется сочинить и напечатать какую-нибудь словесную мешанину на английском языке. Причем заняться этим надо незамедлительно: вряд ли, конечно, он или его мать станут копаться в моих вещах, но Наблюдатель обязан избегать даже малейшего риска. Остановиться придется либо на фантастике, либо на философии — эти направления литературы представляют богатейшие возможности по части машинописных упражнений.

Я устремился к креслу и зажег сигарету. Кстати, в очередной раз рекомендую табак Наблюдателям, лишенным наших тридцатичасовых периодов отдыха: курение — не заменитель созерцания, но я верю, что оно снижает потребность в последнем.

— Школьный год закончен, Анжело?

— Угу. На прошлой неделе.

— В каком ты классе?.. Если это не мое дело, можешь предложить мне заткнуться.

На лице Анжело появилась улыбка. И тут же исчезла.

— Я студент-второкурсник.

Мне было понятно, что он притворяется сдержанным в целях самозащиты. Такой ответ дал бы шестнадцатилетний.

— Тебе нравится «Критий»?

Сквозь деланное смущение на его лице проступила очевидная тревога.

— Да-а-а…

Конечно, стоило бы убедить его, что я просто болтаю и подсмеиваюсь над его ранним развитием. И я строил из себя праздного болтуна:

— Бедный Критий! Он и в самом деле старался. Но, я думаю, Сократ хотел умереть. Ради доказательства рассуждений ему пришлось остаться. Тебе не приходило в голову, что он больше беседовал с собой, чем с Критием?

Ни малейшего расслабления. Неестественная юношеская вежливость:

— Может быть.

— Он ничего не был должен Афинам и имел возможность спорить о том, что несправедливые законы могут быть нарушены, дабы послужить великим. Но он не стал спорить. Он устал.

— Почему? — спросил Анжело. — Почему кто-то может желать умереть?

— Потому что устал. После семидесяти лет так бывает.

А что еще мне оставалось сказать? Я раздумывал, подходящ ли такой разговор для данного момента или я все же перегнул палку… Во всяком случае, я попытался дать ему понять, что уважаю его умственные способности, и это могло в будущем мне помочь. Думаю, если бы мне пришлось ловить своими неуклюжими руками мыльный пузырь, я оказался бы в более легком положении, — пусть бы он даже лопнул, ничего бы особенного не произошло. И продолжая разыгрывать из себя «мистера Майлза», я спросил:

— Интересно, не побеспокоит ли моя работа других жильцов? У меня достаточно шумная старая машинка.

— Не-а. — После такого поворота в прозу жизни Анжело успокоился. — Между комнатами ванная мистера Фермана и туалет.

Комната над вами свободна, а живущие на верхнем этаже старые леди и Джек Макгуайр… Нет, они вряд ли услышат стук машинки. Мы внизу тоже — ваша комната находится над кухней. Не берите в голову!

— Даже если я разобью инфинитив?[10]

Он засунул в рот палец и щелкнул им: как будто пробка вылетела из бутылки с шампанским.

— Даже если вы будете обращаться со спондеем, как с ямбом.[11]

— Ого! Не подождешь ли ты, пока я тоже стану образованным?

Он мило улыбнулся и исчез.

И это ребенок, которого Намир хочет пристегнуть к себе, подумал я. Вот с этого момента, Дрозма, меня по-настоящему начала мучить загадка самого Намира. Я должен признать: и для человека, и для марсианина вполне возможно увидеть нечто прекрасное, осознать, что оно прекрасно, и немедленно захотеть уничтожить его. Я знаю, что это так, но не понимаю и никогда не пойму подобного желания. Неужели не ясно, что краткость жизни должна служить напоминанием: уничтожать красоту значит уничтожать самого себя?

Я волновался из-за пустяков, как волновался бы всякий человек в новом для него окружении. Я повторил «Правила поведения Наблюдателей». Меня очень беспокоила опасность того, что пустяковая царапина способна обнаружить оранжевый цвет нашей крови. У меня есть милая привычка сдирать кожу на голенях и украшать синяками руки. То, что у нас пульс бьется с частотой один раз в минуту, не только риск, но и достойно сожаления. Ведь я вынужден быть очень осмотрительным при близких контактах и всячески избегать врачей — их обязательно заинтересует подобная аномалия. Работа Наблюдателя должна стать более интересной и более безопасной (не забыть и о проблеме лошадей), как в старые времена, когда магия и суеверия были шире распространены и всячески работали на нас.

Я крутил в руках сверток с бронзовым зеркалом, пытаясь угадать смысл ваших слов, Дрозма. Я не разворачивал его. Я вдруг пожалел, что не рассмотрел его как следует еще в Северном Городе. Вы несомненно полагали, что я подобным образом и поступлю, но последние минуты пребывания в Городе были заполнены неотложными делами, а я уже изучил так много человеческих древностей, что моя любознательность пребывала в глубокой спячке. В общем, я не познакомился с зеркалом до тех пор, пока его сущность не застала меня врасплох. Но это случилось позже, а в тот вечер я спрятал сверток в комод, под одежду, и, намереваясь поближе познакомиться с городом, вышел на прогулку.

Я встретил Шэрон Брэнд.

Конкретной целью моей прогулки были масло, хлеб и нарезанная ломтиками ветчина, хотя я, буде возникнет в том необходимость, не собирался манкировать и обязанностями Наблюдателя.

Развлечения в субботний вечер, как правило разнообразием не отличаются. Народ болтается по улицам, всеми доступными средствами убивая время, ругает погоду и рассуждает о политике.

Я направился в сторону более грязного конца Калюмет-стрит и почти тут же нашел то, что мне требовалось. Это был крошечный угловой магазинчик в трех кварталах от дома номер 21. На вывеске горели буквы «ПРО.У.ТЫ».

Магазинчик был пуст, только из-за прилавка торчала детская головка. Я подошел ближе. Это оказалась девочка лет десяти, читающая книжку комиксов. Она сидела на стуле, положив левую ногу на другой стул. Правая нога ее обвивала левую так легко, как будто напрочь была лишена костей. Подобная легкость достигается длительными тренировками, но здесь, похоже, о тренировках и речи не шло: просто девочке было удобнее сидеть именно в этой позе.

Я рассматривал витрину, ожидая, пока читательница обратит на меня внимание, но она была далеко-далеко отсюда. Из ее рта, придавая детской физиономии неожиданно глубокомысленный вид, торчала деревянная палочка от леденца. Картину дополняли курносый нос и темные рассыпавшиеся по плечам волосы.

— У вас самообслуживание?

Не поднимая глаз, она кивнула и произнесла:

— Фофифэ фофэфу?

— Еще бы!

Она пролепетала по-младенчески, но это не значит, что я ошибся в возрасте. Просто она не видела срочной необходимости вытащить изо рта свою долгоиграющую соску, но желала знать, не хочу ли я составить ей компанию.

Впрочем, она тут же взглянула на меня — глаза цвета потрясающей океанской синевы смотрели оценивающе, — раскрыла коробку, с трудом разлепила губы и сказала:

— Ну берите, черт! Они всего за пенни, черт. — Она поменяла ноги, обернув левую вокруг правой. — Вы так не можете!

— Кто сказал, что не могу?

За прилавком был третий стул. Я тут же устроился на нем и продемонстрировал свое умение. С нашими-то костями и мышцами я, конечно, имел перед ней преимущество, но проявил максимальную осторожность, чтобы не превысить человеческие возможности. Тем не менее она была слегка ошеломлена.

— У вас неплохо получается, — признала она. — Резиновый человек… Вы забыли ваш леденец.

Она достала из коробки и бросила мне лимонный леденец. Я занялся им без промедления, и мы тут же стали друзьями.

— Смотрите, — сказала она. — Черт, могло так случиться само собой?.. Я имею в виду, взаправду.

Она повернула в мою сторону книжку комиксов. На странице присутствовали космонавт и красивая дама самого разнесчастного вида. Дама была привязана ремнями к метеору — не удивлюсь, если здесь не обошлось без участия Сил Зла, — и космонавт спасал ее от столкновения с другим метеором. Спасение заключалось в уничтожении другого метеора с помощью лучевого ружья. Работа выглядела тяжелой и героической.

— Я бы не хотел, чтобы меня цитировали.

— О!.. Я — Шэрон Брэнд. А вы?

— Бенедикт Майлз. Только что снял комнату на этой улице. У Понтевеччио. Ты случайно не знаешь их?

— Черт! — от важности она залилась румянцем. Потом отбросила в сторону комиксы и расплела свои тощие ноги. Приняв более подходящую для землянина позу, она свесила локти за спинку стула и посмотрела на меня глазами человека, которому недавно исполнилось десять тысяч лет. — Случайно Анжело — мой лучший друг, но вам лучше не упоминать об этом. Это может оказаться крайне неосмотрительным. Есть шанс нарваться.

— Я бы ни за что не стал упоминать об этом.

— Скорее всего, я оторву вам ногу и буду бить вас ею по голове. Если вы меня заложите…

— Как это — заложу?

— Вы что, неуч?! Закладывать — значит болтать. Трепать языком. Некоторые считают Анжело заносчивым, потому что он все время читает книги. Вы ведь не считает его заносчивым?

Выражение ее лица было достаточно красноречивым.

— Нет, я вовсе о нем так не думаю. Он просто очень смышленый.

— Тогда я скорее всего пальну в вас из лучевого ружья. Бдыщ-бдыщ!.. Так получилось, что он годами останется моим лучшим приятелем, но не забудьте, чего вы мне наобещали. Черт, ненавижу доносчиков!.. Знаете что?

— Что?

— Вчера я начала брать уроки на пианино. Миссис Уилкс показала мне гамму. Она слепая. И немедленно показала мне гамму. Они собираются заставить меня заниматься летом на школьном пианино.

— Сразу гамму? Это ужасно!

— Все ужасно, — сказала Шэрон Брэнд. — Только одни вещи ужаснее других.

Ближе к ночи я снова оказался на улице. Я надеялся, что моя новая подружка Шэрон уже заснула, но воображение почему-то рисовало обоих детей лежащими в кроватях при свете тайком включенных ночников — Шэрон с ее героями-космонавтами и Анжело, пробирающегося сквозь путаные мечты Платона.

Я отправился вкусить аромат городского вечера. Перебравшись через железнодорожный туннель на «причальную» сторону, я двигался в толпе прочих масок мимо витрин магазинов, мимо помещений для игры в пул, мимо дансинг-холлов и развлекался проверкой собственной наблюдательности, пытаясь сорвать с окружающих их маски.

— Одно я хотел бы знать. Проблеск интеллекта…

— Лицо, лишенное закладной…

— Печать ожесточения…

— Классная девочка!..

— Ставший добрее с возрастом… Ставший ожесточеннее с возрастом…

Наверное, школьная учительница. А вот тот — вор-карманник. А дальше — переодетый коп… Коммивояжер… Банковский служащий…

В этой игре у вас есть только их голоса.

— И тут он, понимаешь, целится в этого парня из винтовки, а за кустом — «рейнджер»…

— Я говорю ей: неужели я не знаю размеров своей собственной талии!..

— Я бы не поверил ему, если бы у него не было латунного кастета…

Я шагал по улице, постепенно поднимающейся к холмам. С обеих сторон — отдельные особняки, окруженные лужайками; то и дело навстречу попадаются угрюмые мужчины, выгуливаемые крошечными собачками. С вершины холма кто-то смотрел вниз, на огни удивительно спокойного города. Мое ночное зрение, землянам и не снившееся, позволяло мне видеть отдаленные поля и леса, недоступные человеческим глазам даже при свете дня. Трава и кустарник кишели очаровательной, едва заметной живностью.

На востоке поднималась луна. Я еще погулял по тихим улочками этого района. Особняки демонстрировали всему миру, что здесь живут такие же люди, что и в нижней части города. Во всяком случае, при болезнях хозяева этих особняков лечились точно таким же аспирином.

В деловой район я вернулся другим маршрутом. Мне очень хотелось знать, нет ли за мной слежки, не раздадутся ли сзади приглушенные шаги, не шевельнется ли возле ограды почти незаметная тень. Намир беспокоил меня больше, чем я ожидал. Это всего-навсего усталость, сказал я себе.

Кинотеатр был уже закрыт. Толпа на улицах поредела, да и характер ее изменился: меньше добропорядочных граждан, больше хищных физиономий с бегающими глазами. Я купил вечернюю газету и, бегло проглядев, сунул ее в карман. Настоящее, казалось, было пропитано тишиной и покоем, но люди теперь стали слишком умными, чтобы тешить себя надеждой, будто вулкан затих навсегда. Они одурачили сами себя в 880-м и 890-м годах, однако с тех пор кое-чему научились. Соединенные Штаты Европы достаточно сильны — если не развалятся! — но всех пугает следующий логичный шаг Атлантической Федерации. Мальчики и девочки из всемирного правительства привычно пудрят всем мозги хорошо разыгрываемым энтузиазмом. Теперь существует уже три «Железных занавеса»: российский, китайский и новенький, любопытнейший «занавес», появившийся после смерти Сталина и с каждым годом вздымающийся все выше и выше. Этот занавес вырос уже между Россией и Китаем. Впрочем, остальные семь или восемь основных цивилизаций мира, не опутанные, подобно этим двум, древнейшим деспотизмом, умудряются согласовывать свои действия и способно, двигаясь осторожно и постепенно, отыскивать путь к продолжительному компромиссу. Никто не ищет предпосылки нравственной революции в газетных заголовках: океанские течения, как известно, не порождаются океанскими бурями… Преемнику Эйзенхауэра следует быть очень осмотрительным человеком: я заметил, что, несмотря на сложности с заменой личности подобного масштаба, некоторые уже всерьез недолюбливают его. По-видимому, падение Эйзенхауэра начинается в 1964 году с того, что маятник общественного мнения качнется влево чуть сильнее, чем следовало бы. Впрочем, это меня не беспокоит.

Обойдя бедные кварталы с другой стороны, я вышел к парку, находящемуся рядом с Калюмет-стрит. Он был образован изгибом улицы, пересекающей Калюмет. Мощеные дорожки, слишком неровные, чтобы по ним можно было кататься на роликах; пятна упрямо тянущейся к небу травы. Прямо под парковым фонарем два старика никак не могли расстаться с шахматной доской. Может быть, боялись, что без нее они сразу умрут…

Я отыскал скамейку, спрятавшуюся от лунного света в густой тени нависшего над нею клена. Сел. Задумался: не тот ли это парк, где Наблюдатель Кайна подслушала некую важную беседу?

В сотне ярдов от меня расположились несколько скамеек. На ближайшей сидел, склонив голову к коленям, худой парень самого разнесчастного вида. Пьяный, больной или брошенный возлюбленной, подумалось мне. Откуда-то явился два солдата с подружками, уселись недалеко от парня. Тот поднялся и двинулся, шатаясь, по дорожке, которая должна была привести его к моей скамейке. Однако он тут же сошел с дорожки и поплелся прямо по траве, словно хотел обойти фонарь, под которым сооружали друг другу матовые сети любители черно-белых клеток.

Я находился в глубокой тени, и глаза пьяного человека вряд ли могли разглядеть меня. Марсианского запаха я не улавливал, но дул достаточно сильный ветер. Мой собственный дистроер был свеж, однако лицо у меня было тем же, какое Намир видел в Северном Городе.

Отогнав беспокойство, я вернулся к ночной жизни Майн-Стрит и заглянул в бар — кстати, не в первый раз за этот вечер. Атмосфера бара была насыщена парами алкоголя и глупыми и непристойными выкриками. Здесь мне было спокойно: никто не интересовался тощим пьяницей, разделившим компанию со стаканчиком хлебной водки, пока я сам не привлек к себе внимание, затеяв с каким-то водопроводчиком дискуссию о будущем энергетики. В последнее время это стало модной темой. Мы провели с водопроводчиком три раунда. Я предложил солнечную энергию, силу воды и ветра и алкоголь, но в конце концов дал и ему возможность пробежаться по поводу его атомов, черт с ними!..

— Все бы вам хвататься за светило! — сказал он. — Когда я представляю себе то, что увидят мои детишки… Как считаете, есть на Марсе жизнь?

— Там нет атмосферы, — произнес толстяк, которого водопроводчик назвал Джо.

— Но все же очевидно! — Водопроводчик шлепнул ладонью по лужице на стойке и извинился за то, что забрызгал меня. — Они же видели зелень в телескопы!

— Это лишайники, — авторитетно заявил Джо. — Я имею в виду — недостаточно атмосферы, понял?

— Можешь запихать свои лишайники в задницу, — сказал водопроводчик, — и… Ладно, это все очевидно. Почему бы им не жить под землей? Черт возьми, там же можно сохранить воздух!

— Это не для меня, — сказал Джо. — У меня клаустрофобия.

— Все равно можешь запихать свои лишайники в задницу…

Незадолго до полуночи я вполне счастливым вернулся в меблированные комнаты. Я был счастлив от лунного света на площади, окруженной тихими домами, счастлив оттого, что за задернутыми занавесками кто-то запоздало тренькал на мандолине, рождая негромкие звуки, счастлив из-за способности сальваян воспринимать алкоголь. Моего водопроводчика с энтузиазмом взялись отконвоировать домой Джо и трое других друзей. Со стороны их группка была очень похожа на минный тральщик, ведомый по фарватеру одноглазым лоцманом.

Холл на верхнем этаже был залит лунным светом, но еще более мощный поток света лился из открытой двери ближней комнаты. Я вспомнил, что там живет мистер, кажется, Ферман, и тут же увидел его: в кресле, поставив ноги на скамеечку, сидел пожилой седовласый джентльмен и сосал пенковую трубку в форме лошадиной головы. Я нарочно споткнулся. Он тут же прокашлялся и, тяжело ступая, подошел к двери.

— Все в порядке?

— Да, спасибо… Чуть-чуть подвернул лодыжку.

Некоторое время мы, словно встретившиеся на дороге путники, изучали друг друга. Он явно страдал от одиночества.

— Очень плохо, — сказал он наконец и с некоторой враждебностью посмотрел на ковер. Судя по всему, его волновали только неприятности, грозящие миссис Понтевеччио. — Кажется, ковер не виноват.

— Это не из-за ковра. Просто я слегка перебрал.

— О! — мистер Ферман выглядел солидным пожилым человеком, высоким и не толстым. — Иногда спотыкаешься только потому, что недопил…

Так я оказался в его комнате. У него нашлась пинта бурбона, и мы в течение часа проверяли его идею насчет недопития. Поначалу он утверждал, что открыл дверь исключительно с целью проветрить комнату от табачного дыма, но потом признался, что надеялся на появление возможного гостя.

Он был инженером-железнодорожником и двенадцать лет назад ушел на пенсию, частично по возрасту, частично из-за того, что дизели стали сдавать позиции, а он оказался уже слишком стар для технических новинок. Его жена умерла шесть лет назад, а единственная дочь была замужем и жила в Колорадо. В былые времена работа гоняла его по всем Штатам, и он с удовольствием вспоминал свои «Странствия по стальным магистралям», но теперь его домом стал Латимер, и он вряд ли когда-нибудь покинет этот город.

Я не пытался повернуть разговор на сына домовладелицы. Старик вспомнил о нем сам. Джейкоб Ферман жил в этом доме с тех пор, как умерла жена, и я понял, что Понтевеччио стали для него второй семьей. Их проблемы были и его проблемами, и, возможно, он даже знал, что странности Анжело наложили отпечаток и на него самого.

Он познакомился с Анжело, когда тому было шесть лет. Мальчуган с огромными глазами, малоразговорчивый, но впечатлительный и наблюдательный, Анжело был подвержен приступам гнева, вызванным, как полагал Ферман, разочарованиями, которые вряд ли бы так сильно расстраивали обычного ребенка. Теперь, глядя в прошлое, Ферман даже испытывал определенную гордость за эти вспышки гнева. Анжело никогда не был непослушным ребенком, сказал он. Мальчик воспринимал наказание спокойно и редко допускал тот же проступок, но отказ купить ему игрушку, попытки уложить спать или пропажа обломка ножовки могли вызвать у него настоящий взрыв негодования.

— Даже теперь, когда он уже миновал все это, вы вряд ли назовете его счастливым ребенком, — сказал Ферман, — и я не думаю, что тому виной его больная нога…

Когда Ферман появился тут впервые, Роза была в отчаянии. Из-за выходок сына ее мысли все чаще крутились вокруг слова «умопомешательство» (этим туманным словечком люди до сих пор терроризируют человеческое существо, не желающее придерживаться рамок так называемой «дисциплины»). Она очень полагалась на Фермана.

Помнил он и ее мужа. Сильвио Понтевеччио казался бестолковым спивающимся идиотом. Тем не менее Ферман считал его достаточно умным, но неспособным извлечь из своего ума хоть какую-нибудь выгоду. Не менее двенадцати раз Сильвио начинал свое собственное дело — не говоря уже о мелких спекуляциях — и не менее двенадцати раз с кротким удивлением встречал очередную неудачу. Даже перед рождением Анжело только работа Розы, которая содержала меблированные комнаты, спасала семью от нищеты. Сильвио прогорал, пепел очередного лопнувшего предприятия жег его душу, а потом все повторялось сызнова. В конце концов, по-видимому, окончательно смирившись со своей судьбой и пропив деньги, предназначенные для страхования жизни, Сильвио бросился под грузовик на обледенелой дороге.

— Бедный ублюдок, — сказал Ферман с искренним сожалением, — даже умереть нормально не сумел.

Это случилось, когда Анжело достиг семилетнего возраста. Мальчик любил своего отца: тот рассказывал ему сказки и был с ним добр. Через год после смерти Сильвио Анжело сказал матери: «Я больше не буду выходить из себя».

Свое слово он сдержал. Роза перестала волноваться за его рассудок, но теперь ей не давали покоя маленький рост сына и его раздражительность, связанная со школьной рутиной. («Навязанная игра» — такое определение использовал сам Анжело. Впрочем, это было гораздо позже, в разговоре со мной).

— В средней школе он перескочил через три класса, — продолжал Ферман. — Учителям это не нравилось. Ребенок слишком перегружал их работой, он загонял их в ситуацию, когда они должны были позволять ему сдавать экзамены, а экзамены эти были для него сущей чепухой. Он выставлял их в глупейшем свете, и они принимались суетиться вокруг его «поведения», «прилежания» и — что за понятие такое? — «социальной приспособляемости», черт ее подери! Бр-р!.. Все дело в том, что мальчик был смышлен, но недостаточно, чтобы скрыть от них, насколько он смышлен.

— Гений?

— Объясните мне, что это такое и с чем его едят.

— Превышающие норму способности к обобщению, скажем…

— Такие у него налицо.

— Мне иногда очень хочется знать, чем же сейчас заняты школы.

Он понимал, что я искренне интересуюсь его мнением, и некоторое время раздумывал, набивая свою трубку. Потом сказал:

— Возьмем мою Клэр… С тех пор как она была в средней школе, прошло уже почти двадцать лет. Помню, как я забивал себе голову мыслями об ее учебе. Они никогда не пытались научить ее хоть чему-нибудь, кроме того, как стать похожей на всех. Когда она закончила школу — а я бы не сказал, что Клэр была дурой, моя дочь способная девочка, — она умела сложить числа в столбик да немного читать, если в этом появлялась необходимость. Книги возненавидела и до сих пор ненавидит. Будучи заядлым книгочеем, я представить себе не могу, как их можно не любить. И будь я проклят, если знаю, чему ее в этой школе учили! — он фыркнул. — Самовыражению?.. До того, как она научилась хоть что-нибудь выражать! Социальной сознательности?.. Да она даже сейчас недостаточно владеет языком, чтобы объяснить, что она подразумевает под словом «социум»! Обрывки оттуда, обрывки отсюда, и никакой логики, чтобы связать их вместе. Все максимально упрощено… А как можно сделать образование простым? Это ведь все равно что пытаться вырастить атлета, держа его в гамаке на булочках со сливками и пиве! Боже, Майлз, я ухлопал семьдесят лет, стараясь получить образование, но сумел за это время осилить только половину задачи! — Он помолчал. — Я догадываюсь, что школа, в которой учится Анжело, ничем не отличается от школы, где училась моя дочь. Если не хуже!.. И будь я проклят, если он не воспринимает свою школу, как шутку! А стало быть, чертовски сильно подшучивает над самим собой…

— Возможно, школы уже дошли до того, что считают образование чем-то вроде побочного продукта своей деятельности, — предположил я. — Чем-то, что хорошо было бы иметь, если бы это не доставляло слишком много хлопот.

— Ох! — сказал старый джентльмен. — Я бы не стал так говорить, Майлз. Я думаю, они стараются. — И добавил, похоже, безо всякого намерения пошутить: — Может быть, если бы они начали с обучения учителей, это хоть чем-то могло помочь… Тем не менее, и до сих пор есть учителя высокого класса. Я обнаружил это, когда было уже слишком поздно, чтобы сделать из Клэр хоть что-нибудь стоящее… Как бы то ни было, Анжело хороший мальчик, Майлз… Славный, — несколько слов он промямлил про себя, — чистый и с добрым сердцем. Я бы не сказал, что он чертовски капризен. Если бы не его малюсенький рост да не бедная искалеченная ножка…

— Полиомиелит?

— Да, в четыре года. Это случилось до того, как я приехал сюда. Но с возрастом его состояние улучшается. Доктор сказал Розе, что, может быть, годам к двадцати появится возможность снять шину. Она изрядно мешает мальчику… Впрочем, кажется, болезнь его не слишком заботит.

— Возможно, это и помогло ему развить ум.

— Очень может быть.

На сем мы и расстались, так как моему новому другу уже едва удавалось сдерживать зевоту. Я отыскал свою комнате и уснул мертвым сном. Думаю, у меня это получилось не хуже, чем у любого усталого землянина.

Разбудил меня храп. Я с трудом открыл глаза — голова казалась железобетонной — и посмотрел на наручные часы. Была половина пятого. Состояние показалось мне странным: просыпаться с железобетонной головой не входит в привычки сальваян. В мои привычки, во всяком случае, такое не входило никогда.

Я прислушался. Храп доносился с первого этажа и был непомерно громким. По-видимому, этими музыкальными упражнениями занимался Ферман. Я вдруг обратил внимание на мерзкую сладковатую вонь, наполнявшую мою комнату, и оторвал от подушки неподъемную голову. Что-то упало на пол, и прорвавшийся сквозь сладкую вонь другой, очень знакомый запах, запах марсианина, поднял меня на ноги. Не было бы странным, если бы запах был мой, но этот запах оказался чужим.

Я щелкнул выключателем. На полу валялся упавший с подушки комок ваты, пропитанный хлороформом.

Сначала мне показалось, что в комнате ничего не пропало. Потом я добрался до флакона с дистроером и остолбенел: двух третей содержимого как ни бывало.

Дверь оказалась приоткрытой. Выйдя в холл, я понял, почему храп был таким громким: дверь в комнату Фермана тоже была приоткрыта. Уличный фонарь сквозь окно освещал постель старика. Никаким хлороформом в его комнате не пахло. Я удостоверился, что Ферман цел и невредим, что его ненормально шумный сон является тем не менее вполне естественным.

Вернувшись к себе, я полез в комод. Бронзовое зеркало лежало на месте. Потом я вдруг понял, что чужие руки касались моей одежды, развешенной не стуле. Я достал бумажник. Денег не тронули, зато между документами я нашел записку. Записка была написана нашим крошечным сальваянским шрифтом, который человеческие глаза приняли бы за набор разбросанных в беспорядке точек. В записке было всего два предложения:

«Заметьте, я играю честно. Ваша бутылка с д.з. не совсем пуста».

Подпись автора отсутствовала.

О боже, подумал я, докатиться до кражи со взломом в человеческом стиле!.. И тут же рассмеялся: ведь Намир всего лишь последовал старейшему правилу Наблюдателей — «Действуй по-человечески». Впрочем, мой смех быстро затих, потому что я вспомнил об одном неземном факторе в этой земной ситуации — я не могу сдать преступника в руки полиции, не предав свой народ. А Намир сей фактор из виду не упустит и обязательно использует его в своих интересах. Если бы мы играли в шахматы, получилось бы, что я дал равному со мной по силам игроку фору в две ладьи.

Одно окно оказалось открытым шире, чем я оставил его, ложась спать. Все стало ясно: Намир проник в дом с заднего двора. Лестница была приставлена к стене прямо под моим окном — залезть проще некуда. Вчера она лежала вдоль стены, словно забытая после недавней покраски оконных рам. А где же бульдог?..

До рассвета было уже недалеко. В деревянной ограде заднего двора виднелась открытая калитка на боковую улицу — Мартин-стрит. Возле калитки валялась куча тряпья. Эта куча обеспокоила меня — по-моему, вчера ее там не было.

Сопя, я напялил поверх пижамы купальный халат и снова вышел в холл. Со второго этажа тоже доносился храп — словно собака ворчала за углом. Запаха не ощущалось. Намир, разумеется, должен был уже убраться отсюда. Вряд ли он стал бы зря растрачивать дистроер. Умнее было бы добраться до места, где можно раздеться и смазать дистроером зоны запаховых желез. Тем не менее я проверил второй этаж. Ванная была пуста, свободная комната надо мной — тоже. Двери других комнат оказались приоткрытыми. Из средней комнаты доносился храп-ворчание и легкий запашок, присущий женщинам-землянкам. Никакого хлороформа. Анжело упоминал вчера о старых леди. С ними, по-видимому, ничего не произошло.

Я прошел мимо и заглянул в переднюю комнату. Здесь запах хлороформа присутствовал. Я включил свет, скинул комок ваты с подушки спящего молодого человека и тряхнул его. Он с трудом разлепил веки, схватился за голову:

— Кто вы такой, черт подери?!

Джек Макгуайр был сложен так, что вполне мог позволить себе подобный тон. Этакая гранитная глыба, особенно — плечи. Рыжеволосый, голубоглазый и резкий в движениях.

— Ваш новый сосед со вчерашнего дня, первый этаж. К нам проник вор, но…

Я не успел еще закончить фразу, а Мак уже оказался в брюках и вылетел в холл. Оттуда донеслось:

— Эй, мисс Мапп! Миссис Кит!

Славный мальчик. Откровенный. Он в три минуты поднял весь дом на ноги. Тем временем я взглядом сфотографировал его комнату. Бедность вперемежку с чувством собственного достоинства. Рабочая рубаха с масляными пятнами — механик?.. Фотография на комоде — миловидная девушка с личиком в форме сердечка. Рядом другая фотография — мускулистая леди. Без сомнения, мамаша. Бритва, зубная щетка, расческа, полотенце — все разложено так, словно ждет субботней проверки младшим лейтенантом. Чтобы доставить себе удовольствие, я передвинул зубную щетку и, нарушив таким образом казарменный порядок, вышел в холл. Шагнул в среднюю комнату, навстречу истошным крикам.

Картина изображала приятных пожилых леди в растревоженном гнездышке. Сдвоенное окно выходило на Мартин-стрит. В нормальной обстановке здесь, наверное, была настоящая штаб-квартира, но сейчас тощая леди стояла прямо на кровати и пронзительно вопила, а толстая спрашивала ее, все ли в порядке. Мак сказал, что все. Вызвав извержение, он тут же голыми руками запихал лаву назад, в кратер. Нет, Мак мне определенно нравился.

Полной была Агнес Мапп, а худой — Дорис Кит. Позже я узнал, что они из Нью-Лондона и весьма невысокого мнения о Массачусетсе, хотя и живут здесь на вдовьи пенсии в течение последних двадцати шести лет. Эта кража со взломом была первым случаем, когда они вдруг утратили ощущение бесконечной силы государства.

В конце концов миссис Кит приняла горизонтальное положение и утихла, но тут ей на смену пришла Мапп. Нависнув над комодом, она завизжала:

— Тут все перепутано!

Я заглянул и удивился, как она могла узнать об этом в мешанине пуговиц, кнопок, корсетов, вязальных спиц, китайских орнаментов, салфеточек и прочих дамских чепуховин.

— Мы никогда не допускаем, чтобы красный футлярчик для иголок лежал за розовыми щетками для волос, — говорила сквозь слезы миссис Мапп. — Никогда!.. О Дорри, взгляни! Он похитил наш фотоальбом!

Я пробормотал, что вызову копов. Миссис Кит окончательно пришла в себя и строгим баритоном потребовала, чтобы Мак немедленно предоставил им объяснения. Мы с ним посмотрели друг на друга с симпатией, которая напрочь уничтожила разницу между землянином и сльваянином. Я пошел вниз.

На лестнице я встретил Анжело. Одетый в желтую пижаму, он ковылял на второй этаж. За ним брел поднятый воплями дам Ферман. Я попросил его вызвать полицию, и он шмыгнул в холл, к телефону.

Анжело посмотрел на меня и пробормотал:

— Избавьте маму от необходимости подниматься по лестнице.

— Конечно, — сказал я. — Этого и не требуется. Пойдем-ка вниз. У нас всего-навсего побывал вор. Он уже удрал, прихватив несколько долларов. Лестница под моим окном. Хлороформ.

— Ого! — Анжело явно заволновался. — А что же Белла…

Едва мы вошли в жилую комнату полуподвала, он забыл о Белле и бросился к матери. Роза Понтевеччио сидела в своем кресле-качалке, у нее было серое лицо, пальцы вцепились в голубую накидку. Я вовсе не был уверен, что она может подняться. В обстоятельном отчете о случившимся, который я ей предоставил, я постарался быть раздраженно-смешным, рассчитывая заменить собой успокоительное.

— Никогда ничего подобного не происходило, мистер Майлз, никогда!..

— Мама, — увещевал Анжело, — не волнуйся. Ничего и не произошло.

Она притянула к себе его голову. Он подвинулся добровольно, погладил ее бесцельно бегающие руки. Цвет лица Розы несколько улучшился. А когда к нам присоединился Ферман, дыхание ее стало почти нормальным. Убедительно-важным тоном Ферман сказал, что полиция по всей видимости, скоро прибудет, а тем временем нам стоило бы проверить, что же все-таки исчезло. Здравый смысл старика был непоколебим, его же величественная суета принесла Розе больше пользы, чем все мои потуги. Анжело пробормотал что-то насчет Беллы и выскользнул наружу. Я сообщил о пропаже фотоальбома, принадлежавшего старым леди.

— Странно, — сказал Ферман. — Если они утверждают, что он пропал, значит так и есть… В их комнате невозможно шпильку передвинуть, чтобы они не заметили. Они даже не позволяют Розе вытирать пыль… Кстати, мой альбом тоже пропал. Вы помните, Майлз, я показывал вам снимок старой пятьсот девятой модели, когда она была еще новой?.. На сортировочной станции?.. И фотографию, на которой были я, Сузан и двенадцатилетняя Клэр?.. Куда я положил альбом, когда мы покончили с ним?

— На книжный шкаф.

— Верно. Как и всегда. И мне кажется, когда я выключил свет, его уже не было. Зачем вору могут понадобиться эти снимки?

Хотел бы я знать!..

Они не расслышали тихого вскрика, донесшегося с улицы. Мои марсианские гиперакусисы бывают порой просто отвратительны: я слышу так много, что лучше бы не слышал вовсе. Но иногда они приносят чрезвычайную пользу.

Я не помню, как бежал. Я сразу очутился там, на заднем дворе, в луче света из кухонного окна, рядом с Анжело. Он стоял на коленях над кучей тряпок. Из-под тряпок наполовину торчало тельце Беллы со свернутой шеей.

— Зачем? — спрашивал Анжело. — Зачем?

Я поднял его на ноги, хрупкого, в мятой пижаме.

— Пойдем домой. Ты можешь снова понадобиться матери.

Он не заплакал и не выругался. Я бы хотел, чтобы он плакал или ругался. Но он только покосился на лестницу, на землю между нею и оградой. Почва была сухой, никаких следов. И тогда Анжело сказал:

— Я убью его, кто бы он ни был.

— Нет.

Он не слушал:

— Билли Келл может знать. И если это был «индеец»…

— Анжело!..

— Я найду его. И сверну ему шею!

— Анжело, — сказал я, — не надо. — Потом я откопал в памяти отрывок из «Крития»: — «И будет ли жизнь иметь ценность, если эта часть человека, которая совершенствуется справедливостью и развращается несправедливостью, окажется уничтоженной?»

Он узнал. Его глаза, затуманенные и скорбные, но теперь, по крайней мере принадлежащие ребенку, пристально смотрели на меня.

— Будь они прокляты!.. Будь они…

Проклятия наконец сменились плачем, и я облегченно вздохнул.

— Согласен! — сказал я. — Безусловно!

Его начало тошнить. Я придерживал его голову, но рвота так и не наступала. Тогда я отвел его на кухню, заставил плеснуть холодной водой в лицо и расчесать пальцами встрепанные волосы.

Из комнаты теперь доносился незнакомый бубнящий голос. Сияющий широкой улыбкой коп слушал Фермана, с симпатией поглядывая на Розу. Его проныра-собрат уже был наверху, беседовал с Маком. Я вытащил его наружу, показал лестницу. И Беллу.

— Почему, будь они прокляты…

Разница была в том, что слова Анжело переполняла внутренняя страсть. Патрульный же Данн привычно возмущался жестокостью и нарушением порядка. Он не говорил о свернутой шее. И не читал «Крития». Я понял из его замечаний, что в работе он узнает почерк некого Чаевника Уилли — проникновение с заднего двора, осторожное, без летального исхода, применение хлороформа. У Чаевника наверняка будет алиби, сказал Данн, а как было бы приятно упечь его за решетку!..

— Он — специалист по меблированным комнатам?

— Нет, — сказал Данн, не скрывая своей антипатии ко мне. — Да и не водятся здесь денежки, видит Бог. Но зацепку всегда можно отыскать. У вас что-нибудь пропало?

— По правде говоря, я не проверял, — солгал я. — Бумажник лежал у меня под подушкой.

Данн пошел в дом, бормоча на ходу:

— Я знаю здешнюю хозяйку уже десять лет. Люди вполне довольны миссис Понтевеччио, мистер.

В словах его звучало предостережение, но только потому, что я был тем, кто в Новой Англии зовется чужаком.

Они ухлопали около часа и в конце концов послали за дактилоскопической бригадой. Чаевник Уилли, будучи знаменитым опытным правонарушителем, разумеется, предугадал их ход — полагаю, Данн будет сильно удивлен, если дактилоскописты найдут хоть что-нибудь. Я сразу мог бы сказать ему, что взломщик был в перчатках. В 30829 году, когда Намир ушел в отставку, мы еще не пересаживали ткань на кончиках пальцев.

Данна мучили украденные альбомы с фотографиями. Думаю, он решил, что Уилли свихнулся от напряжения, присущего его профессии. Ферман и Мак потеряли немного денег. Старые леди хранили свои сбережения — по выражению миссис Кит — «в укромном местечке». Она не настаивала на более глубоком расследовании, намекая, что все полицейские — мошенники и враги бедных.

Я подумал: «Ого!»

В половине седьмого Данн и его приятель с добрыми пожеланиями оставили нас в покое. Партнер Данна при этом заявил мне, что ни один камень не останется неперевернутым. Больше мы о случившемся никогда от них ничего не слышали, поэтому я до сих пор представляю себе этого копа переворачивающим камни в изменчивых мировых пространствах. При всем моем уважении к мисс Кит я думаю, что полицейские — очень славные ребята, и только пожелал бы человеческим существам не совершать поступки, ожесточающие таких парней.

Предыдущим вечером, после приятного получасового космического путешествия, Шэрон Брэнд сумела-таки настроить себя на продажу мне таких вещей, как кофе и хлеб. Ее мать находилась в задней комнате («Она там с мигренью», — сказала Шэрон), а отец ушел на профсоюзное собрание. Шэрон наслаждалась заботой о магазине. Она очень квалифицированно разделалась с двумя-тремя покупателями, посмевшими прервать наши межзвездные приключения. И вот теперь сверток с моим завтраком напомнил мне о Шэрон. Если я вообще нуждался в напоминаниях…

Я посчитал оправданной озабоченностью. Уж если Шэрон была, по ее же определению, подружкой Анжело, то ею следовало заняться хотя бы ради целей моей миссии. Впрочем, я тут же перестал обманывать себя — Шэрон пробуждала во мне чувство одиночества вдали от моей собственной дочери, оставшейся в Северном Городе. Полагаю, Элман и мой сын будут живы спустя четыре или пять сотен лет, а о маленькой Шэрон Брэнд никто уже и не вспомнит. Цветок-однолеток и дуб — но очень-то справедливо.

Тем не менее семена живут, и цветение личностей может быть чудным даже на протяжении жалких семидесяти.

Я признался себе в большем. Шэрон как личность неким образом обогатила меня, что-то помогла понять в мальчике. Ей недоставало его раннего развития, ей могло не хватать его кипящей любознательности. Но вы представили меня себе самому, Дрозма. Наблюдатель Кайна не сообщила о Шэрон. Если бы она…

Еще не было девяти, когда я увидел в окно, что Анжело и его мать, нарядно одетые, отправились по Мартин-стрит к мессе. Роза чуть не падала от усталости, Анжело же казался слишком маленьким и тонким, чтобы хоть чем-то помочь ей. Я тоже вышел и не спеша двинулся в другую сторону — вниз по Калюмет-стрит.

Утро было теплым, сырым и безветренным. Солнце пробивалось сквозь легкий туман. Тропический день — день для ленивых, день, заставивший меня вспомнить пальмы Рио или океан, дремлющий возле пляжей Лусона,[12] где я когда-то жил, но это было так давно…

Я ощутил тревогу еще до того, как достиг «ПРО.У.ТЫ». Голос Шэрон, холодный, сдавленный и испуганный, донесся из-под входной арки дома, расположившегося по соседству с магазином:

— Не надо, Билли! Я никогда не скажу… Не надо!

Я заторопился, и мои шаги, по-видимому, наделали шуму. Во всяком случае, когда я приблизился, ничего особенного как-будто не происходило. Шэрон неуклюже опиралась на заколоченную дверь, почти скрытая от меня широкоплечим мальчиком. Правую руку она держала за спиной. У меня сложилось впечатление, что мальчишка только что отпустил руку Шэрон. Он повернул белокурую голову и пристально посмотрел на меня. Гораздо выше Шэрон, тринадцати, а то и четырнадцати лет, крепкий, красивый, но с таким тупым выражением лица, как будто только что нацепил маску. Да, иногда у людей это хорошо получается.

Шэрон слабо улыбнулась мне:

— Привет, мистер Майлз!

Мальчишка пожал плечами и двинулся прочь.

— А ну-ка вернись, — сказал я.

Он обернулся — взгляд дерзкий, руки в карманах.

— Ты обидел эту девочку?

— Нет.

Он был спокоен и нагл. Голос взрослого человека, ничего похожего на карканье подростков. Он вполне мог быть старше, чем казался на вид.

— Он обидел тебя, Шэрон?

Она еле слышно проговорила:

— Нет-нет-нет.

У нее был красный мячик на резинке. Она с задумчивым видом подкидывала его. Я вдруг заметил, что она держит мячик левой рукой.

— Шэрон, можно мне посмотреть на другую твою руку?

Она вытащила ее из-за спины неохотно, но рука была как рука — ничего особенного. Когда я решил перевести взгляд на мальчишку, того уже и след простыл. Шэрон с досадой ткнула кулачком в мокрые глаза и сказала в манере, витиеватой даже для суда Святого Джеймса:

— Мистер Майлз, как я могла бы наидостойнейшим образом отблагодарить вас?