Николай Черкашин

Пробоина

Из ресторана, где гремела Зоина свадьба, лейтенант-инженер Крылов возвращался почти бегом. Надо было успеть на последний рейдовый катер, разводящий отпущенных в город по кораблям.

Крылову всегда казалось, что самая жестокая обида для мужчин — это присутствовать на свадьбе своей невесты в качестве гостя. Чтобы насладиться всей глубиной своего несчастья он и принял приглашение Зои, студентки-заочницы ГИТИСа, и ровно в 17.00 прибыл с корабля на бал — в банкетный зал ресторана «Океан».

По такому случаю Крылов, никогда не отличавшийся щегольством, взял у соседа по каюте лейтенанта Сысоева, «флагмана флотской моды», только что сшитую тужурку с пижонскими галунами — на четверть длиннее уставных, черный шелковый галстук с узлом «а-ля кулак бармена», ботинки на высоком каблуке. Сысоев, которому в очередной раз «задробили» сход на берег, узнав, куда собирается его боевой товарищ, растрогался и вручил ему сокровище своего гардероба — «первую фуражку эскадры», сработанную на заказ известным в Северодаре шляпным мастером. Круторебрый головной убор с лихим «нахимовским» козырьком, а главное с «крабом», шитым, как уверял мастер, из канители чистого золота, восседал на голове, попирая свое основание, как дворец, возведенный на невзрачной скале. «Краб» отражался в лакированном козырьке, будто затейливая беседка в зеркале паркового пруда.

— Ну, старик, — оглядел его напоследок флагман флотской моды. — Если она не уйдет с тобой, значит, ее супругу здорово не повезет.

Из-за этой роскошной, но не уставной фуражки, пришлось пробираться к «Океану» по задворкам, чтобы не наскочить на комендантский патруль…

Зоя, ничуть не подозревая о столь сложных сборах — что ей шитый «краб»! — схватила бывшего поклонника за руки и потащила знакомить с мужем, юнобородым стоматологом из гарнизонной поликлиники.

Публика собралась исключительно гражданская, и наверняка никто так и не смог оценить по достоинству ни пиленых звездочек на погонах (ручная работа!), ни удлиненных галунов, ни жетона «За дальний поход», отчеканенного из доброй старой латуни….

Как ни странно, но Крылов не испытал на этой свадьбе особенной горечи. Все оказалось проще, и роковые страсти не когтили ему душу. Правда, когда все закричали «горько!» и Зоя, неправдоподобно красивая, в белой шляпке, похожая на Дашеньку из телефильма «Хождения по мукам», прильнула к своему бородачу, сердце у Крылова защемило. Они целовались так долго, что ему захотелось, чтобы сейчас, вот в эту самую минуту, в дверь постучали, вошел бы матрос-посыльный и громко обратился к нему: «Товарищ лейтенант, на корабле объявлено приготовление к бою и походу!»

Но никто в дверь не постучал, хотя дежурный по кораблю и был предупрежден, где будет проводить вечер командир второй электротехнической группы.

Счастливые молодожены снова уселись во главе стола, и веселье продолжалось до следующего «горько!».

Крылов ушел незаметно, по-английски, и похоже никто не заметил его исчезновения.

Больше всего в морской службе лейтенанту Крылову нравилось то, что на кораблях не было женщин. Всякий раз, когда к борту крейсера подходил «вспомогаш», танкер или рефрижератор, и на верхнюю палубу выбиралась эдакая разудалая деваха — дневальная, кокша, буфетчица, кто у них там еще? — губы Крылова складывались в снисходительную улыбку: «Тоже мне, мореходы!»…

С первым же шагом на сходню, круто задранную на борт рейдового катера, ветреный мир страстей и житейской неразберихи оставался за спиной. Чем дальше уходил пээска — посыльно-связной катер, — тем мельче становились огни города за кормой, меркли земные желания, приутихали сердечные обиды.

Из глубины рейда надвигалась и вырастала ступенчатая пирамида крейсера, и Крылов вглядывался в нее как в остров спасения. Сюда, в суровую юдоль среди тяжелого железа, овеянного штормами, скитаниями и опасностями, не было доступа красивым, но коварным созданиям. Здесь говорили на непонятном женщинам языке, и ни одна из них не догадается, что «комингс» — это порог, «лагун» — большая кастрюля, а «гардаман» — наперсток. Здесь, в этом стальном мужском монастыре, ничто не напоминало мир кухонь, спален и гостиных. Разве что обеденные приборы, расставленные на красиво сервированных столах в кают-компании. Но и они не знали женской руки, как не знали ее пирожки с яблоками, подававшиеся к вечернему чаю. Все делали коки и вестовые — и ничуть не хуже хваленых хозяек. К тому же на тарелках и чашках сиял гордый герб мужского отшельничества — золотой якорек с вензелем ВМФ.

Там, на берегу, несомненно, царили женщины, заставив мужчин тайно или явно служить себе, своим делам и капризам. Это они привнесли в мир суету и непостоянство, это они заставили поэтов воспевать свои слабости и грехи, выдавать неверность за игру чувств, кокетство — за артистичность натуры…

Корабельная жизнь оставалась последним исконно мужским миром, в который не удалось вторгнуться женщинам и который мужчины ревностно поддерживают вот уже много веков кряду, дабы окончательно не выродиться в «облака в штанах», в дамских угодников, в мужей-подкаблучников. Так считал двадцатичетырехлетний лейтенант, покусывая подрагивавшие от обиды губы. Ну что она нашла, Зоя, в этом бородатом зубодере?

Под торопливое клохтанье рейдового катера на душе полегчало. В тесном салоне — вокруг и рядом — сидели привычные люди в привычном черном: в черных шинелях и черных фуражках. Они вели неторопливые степенные разговоры о делах, непонятных тем людям, которые остались в банкетном зале, но таких близких сейчас и дорогих его, крыловскому сердцу: о надвигающихся призовых стрельбах, о том, что вдувная вентиляция лучше вытяжной, о запасных частях к турбинам низкого давления, о краске…

Служивый народ набился с чужих кораблей и, как ни искал Крылов своих «истоминцев», кроме мичмана-баталера да малознакомого лейтенанта-трюмача, возвращавшегося из отпуска, никого не нашел. Да и кому придет в голову такая блажь: возвращаться на корабль в день субботнего схода?

Из ходовой рубки в салон была проведена переговорная труба, и капитан ПСК объявлял названия кораблей, стоящих на рейде, как водитель автобуса — остановки.

— Крейсер «Багратион», «Адмирал Истомин» следующий.

Мичман-баталер, отпускной лейтенант и четверо матросов с вещмешками — новенькие, поднялись с мест.

Крылов вышел из салона: обдало серым ветром, солярным дымком и ночными звездами. Крейсер был иллюминирован скупо, но достаточно для того, чтобы читался грозный силуэт. Он сверкал цепочками огней незатемненных иллюминаторов, палубных люстр, торопливо помигивал сигнальным прожектором. Тяжелый броневой клин корпуса был намертво вбит в угрюмую черную воду. Всякий раз, когда катер подваливал к трапу и борт крейсера, вырастая, закрывал полнеба, Крылову казалось, что стена сварной стали, пройдя сквозь воду, врастает в самое дно — так неколебимо прочно стоял корабль на рейде. Косыми струнами уходили в стальную рябь обе якорь-цепи. Стройные стволы орудийных башен задумчиво глядели в золотое огнище города. И только синий фонарь на топе мачты — знак того, что «Адмирал Истомин» заступил в дежурство по ПВО — на плавное кружение над реями решетчатой параболы, выдавали недремную жизнь боевого корабля.

ПСК сбавил обороты, уступая дорогу командирскому катеру. Печально и строго запел с высоты крейсерских площадок горн, приветствуя командира. Протяжные звуки сигнала «Захождение» ложились на душу торжественно и отрадно. Крылову вспомнилось вдруг, что капитан первого ранга Соколов одинок, и что на корабль он возвращается ночевать, и что у него, наверное, уже никогда не будет семьи, потому что вся жизнь его прошла на этом стальном острове. С упоительной отрешенностью подумалось, что и его, крыловская, жизнь пройдет в этой же броне, ибо нет у него ничего более дорогого, чем этот красавец крейсер, одна из самых громадных военных машин, созданных когда-либо человечеством.

С этими горными мыслями Крылов шагнул на обледенелый трап, козырнул дежурному офицеру и нырнул в зев водонепроницаемой двери шкафута правого борта. В железном коридоре он с жадностью вдохнул родной запах теплого машинного масла, щей, краски, свежепеченого хлеба, карболки, перегретого пара и еще чего-то неуловимого, что составляет подпалубный дух любого военного корабля. Привычно гудели вентиляторы. Матросы в белых робах и синих беретах разбегались с боевых постов — только что сыграли отбой внезапного учения по отражению атаки ракетных катеров, и теперь бачковые спешили на камбузную площадку занять очередь за хлебом, сахаром и маслом к вечернему чаю. Дежурный по кораблю вот-вот должен был возгласить по трансляции: «Команде пить чай!» Однако самые проворные уже гремели чайниками в поперечном проходе у самоварной выгородки.

Крылов с легкой улыбкой человека, к которому вернулась после долгой болезни способность сызнова ощущать красоту окружающего мира, жадно ловил биение, звуки, запахи корабельной жизни. Отныне он причислял себя к ней навечно и беззаветно. В каюте сосед, валявшийся с книжкой на койке, встретил его радостным возгласом:

— Старик, специально для тебя! Слушай! «В квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего — ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды…» Это Чехов!

Крылов, удивившись не столько справедливости чеховской мысли, сколько тому, что Сысоев ударился в классику, взял у него книгу и прочел сам. Изречение принадлежало не совсем Чехову, а герою «Записок неизвестного человека», но все равно было приятно отыскать столь авторитетное подтверждение своим недавним выводам.

— Айда гонять чаи! — Сысоев накинул на плечи китель. Он ни о чем не расспрашивал, и Крылов благодарно отметил про себя, что подобная деликатность возможна лишь на больших военных кораблях, защищенных от тлетворного влияния берега широкой полосой рейда.

В кают-компании, полупустой по случаю большого субботнего схода, веяло легкой грустью. Офицеры, которым выпало торчать на корабле в воскресенье, лениво звенели ложечками в стаканах, грызли желтые шарики витаминов и перебрасывались односложными фразами. По столам ходил список фильмов — ставили крестики, выбирали картину. В салоне командир дивизиона движения пытался сыграть на роялине «Болезнь куклы» Чайковского, но его все время сбивало на «сделать хотел козу, а получил грозу». Костяной постук бильярдных шаров мешался с аккордами роялины, звоном чайного стекла, гудом вентиляторов, криком ночных чаек, похожим на визг несмазанных уключин. Крылов испытал вдруг прилив особенного уюта, от которого сладко заныло в деснах: «Я дома!»

За столом зенитного дивизиона два лейтенанта в новехоньких погонах вели с глубокомысленным видом ученый спор — прорежет ли крейсер на полном ходу большой противолодочный корабль или нет, чей таранный отсек прочнее.

— Прорежет и не вздрогнет, — убеждал один другого. — А линию главного вала вынесет, как прямую кишку.

Крылов улыбнулся. Спор напоминал рассуждения гоголевских мужиков: доедет ли колесо до Казани… Полгода назад он и сам, наверное, вел подобные разговоры. И вот теперь смотрит на юнцов с усмешкой искушенного воина. Как быстро мужают на кораблях люди…

Укладываясь спать, Крылов подумал, что Зоина свадьба, должно быть, еще продолжается, и ему захотелось точно так же, как тогда, в банкетном зале во время затянувшегося «горько!», чтобы сию секунду вахтенные радиолокаторщики обнаружили неопознанные воздушные цели и по всему кораблю затрезвонили колокола громкого боя… Динамик вдруг и в самом деле щелкнул — Крылов приподнялся на локте, — но скучный голос дежурного по кораблю распорядился с напускной строгостью:

— Задраить водонепроницаемые переборки! Ночное освещение включить!

По трансляции грянул гимн, отпевая день, ушедший в прошлое.

…От яростного дребезга авральных звонков крейсер вздрогнул, как вздрагивает живое существо, разбуженное врасплох. Пробные обороты гребных валов дали почти одновременно с колоколами громкого боя.

— Учебно-боевая тревога. Корабль экстренно к бою и походу приготовить!

Крылов метнулся сначала к себе, в низы, в электростанцию, но оттуда его «высвистали» в ходовую рубку, надо было срочно проверить агрегат, входивший в заведование крыловской группы. Лейтенант копался в раскрытом блоке и краем глаза наблюдал за капитаном первого ранга Соколовым. Он впервые видел командира не перед строем, не в кают-компании, а в настоящем морском деле, на главном командном посту.

У рыбаков шла мойва, и потому подходы к полигону были сплошь в красно-зелено-желтых отличительных огоньках: сейнеры сновали, почти не обращая внимания на крейсер, резавший волну на среднем ходу. Однако лихача пришлось призвать к порядку красной ракетой, пущенной почти над самой надстройкой. Из рубки выглянул заспанный капитан, оглядел громаду приближающегося корабля и нехотя отвернул вправо.

На крейсере работали все локаторы, кроме стрельбовых станций, но командир то и дело выходил на крыло — вскидывал бинокль. Не то чтобы он нервничал или не доверял операторам, он делал это скорее сам для себя, почти рефлекторно, не вмешиваясь в распоряжения вахтенного офицера.

В косом и сильном свете прожектора лицо его состояло из одних бликов да провально-черных теней и потому казалось молодым и хищным. Ремешки бинокля были аккуратно пропущены в прорези шинельных лацканов. Белая каемка стоячего воротничка обегала шею, словно полоска отбойной пены — борта корабля.

Крылов откровенно любовался каперангом, забыв про разобранный блок. Вот человек, которого не заботило, как добыть в военторге ковер без очереди или квартиру в Ленинграде, хотя не было у него ни того, ни другого. Вот человек, который не знал воплей младенцев, женских слез, измен, настырного, семейного счастья с дачным вареньем, двуспальным ложем и ночными поцелуями, отдающими зубной пастой. Жизнь его прошла в страстях иного мира: на сколько миль отстоит корабль от счисленного места, слышна ли акустикам подводная лодка, не сбавит ли обороты кормовой эшелон и как поразить врага в артиллерийской дуэли?..

Виски командира «Истомина» белее летнего чехла на фуражке. Если верить примете, что увиденная во сне падучая звезда приносит седой волос, то последние годы капитану первого ранга Соколову снились сплошные метеорные дожди. Давно миновал он возрастной офицерский рубеж, но Главком — за опыт, заслуги, а может быть, зная бездомную преданность моряка кораблю, отсрочил увольнение в запас на несколько лет.

Крейсер застопорил машины, лег в дрейф, и сразу же валко и зыбко ощутилось неспокойное море. Оно упруго подбиралось и выбрасывало волны, крутые, вспененные, стремительные… Все, кто был в ходовой рубке, ухватились за поручни, скобы, подлокотники. В три часа ночи подвахтенных отпустили отдыхать, и Крылов, закончив проверку блока, отправился в каюту.

Качка, набравшая за ночь силу, разметала тонкие предутренние сны. Лейтенант Крылов прищурил с подушки глаз и, увидев, какой серой наволочью затянут иллюминатор, припомнив, какие муторные дела предстоят сегодня, пожалел, что нельзя вот так как-нибудь хитро повернуться и от души впасть в летаргический сон. Не на десять, конечно, лет, как проспал один чудак, а так, чтобы проснуться к самому концу похода — под веселые авральные звонки: «По местам стоять, на швартовы становиться!»

Крылов натянул на голову одеяло и сделал отчаянную попытку впасть, если не в летаргический сон, то хотя бы в тот, недавний, только что прерванный молотобойным ударом волны в борт.

Кажется, впервые за весь поход качало по-настоящему. Крейсер вздымался и проваливался с тошнотворной размеренностью, и тем приятнее была мысль, что еще целый час можно укрываться от погодных и служебных невзгод за глухо задернутым пологом, под толстым верблюжьим одеялом.

Одеяло Крылов купил на базаре в Нальчике прошлым летом в пору своего первого лейтенантского отпуска. Красивую жизнь морского офицера надо было начинать красиво, и Крылов отправился в горы кататься на лыжах. С приездом в ущелье выяснилось, что в июле горнолыжникам здесь делать нечего — сезон открывался осенью, — и Крылов вместе с ленинградкой Зоей, у которой мечта промчаться по склону со скоростью курьерского поезда также разбилась о бесснежные кавказские скалы, решили сходить через перевалы в соседнюю Сванетию. Вместо спальных мешков они купили одеяло, и оно, перетащенное теперь в каюту, немо хранило тайны их недолгих ночей в двух туристских приютах, у чабанского костра, в старой сванской башне и на обочине горного аэродрома в ожидании рейсового самолета.

Если сильно принюхаться, то и сейчас еще сквозь тяжкий дух верблюжьей шерсти можно различить чуть уловимый запах Зоиных духов.

Одеяло оказалось на редкость теплым и уютным, в нем можно было спать без подушки и тюфяка — просто так, завернувшись с головой, как индеец в пончо. Крылов взял его с собой на крейсер, дабы хоть как-то разнообразить казенный комфорт каюты. Для того же предназначалось и содержимое маленького чемоданчика, упрятанного пока в самый дальний угол рундука. В чемоданчике хранились: ящичек с гаванскими сигарами, коробка очень вкусных конфет «Вечерний звон», пакет кофейных зерен, три пачки настоящего цейлонского чая, томик Омара Хайяма (подарок Зои, студентки книготоргового техникума), банка засахаренных лимонов и керамический флакон черного рижского бальзама. Из лимонов и бальзама Крылов намеревался готовить себе старинный флотский чай «Адвокат», которым грелись после промозглых вахт еще на нахимовских парусниках. Рецепт его он вычитал в курсантской библиотеке из «Морского словаря»: «Адвокат» — горячий чай с лимоном, сдобренный порцией рома. Запретный на корабле ром должен был заменить черный бальзам, что совсем не ухудшало качество чая.

«Адвокат» и все прочее содержимое чемонданчика припасалось для того, чтобы скрашивать тяготы суровой походной жизни. Что может быть лучше после какой-нибудь особенно изматывающей вахты глотка горячего «Адвоката» с «Вечерним звоном»? Разве не разбудит вкус к жизни, несколько притупившийся в машинных недрах корабля, кофейный аромат, смешанный с дымком тропического табака?

Но, увы, за полгода крыловской службы не было еще повода заглянуть в заветный чемоданчик. Крейсер долго стоял на бочке, пока заводские специалисты отлаживали на нем новые антенны, а эти нынешние выходы в море на два-три дня никак не посчитаешь за «тяготы походной жизни». Разве что заварить «Адвокат» вечером, после разговора с механиком…

Корабль встряхнуло, и он отозвался штормовому удару упругой, не сразу затихшей дрожью.

— Погодка горбатится, — заворочался на нижней койке сосед — лейтенант-инженер Сысоев, командир трюмной группы. Глухо урча, перекатывались в рундуке гантели. Да и Крылова под верблюжьим одеялом перевалило с боку на бок весьма бесцеремонно. Пришлось поджать ноги и упереться спиной в переборку.

Динамик под портретом адмирала Макарова исторг в каютный полумрак озябший голос вахтенного офицера:

— Задраить двери внешнего контура. Выход на палубу запрещен. Ожидается усиление штормового ветра!

Тем приятнее, было додремывать остаток последнего часа.

В дверь постучался приборщик и, не получив на свое «прошу разрешения» никакого ответа, в чем, собственно, и не нуждался, опустил крышки иллюминаторов. В каюте стало совсем темно и уютно.

…Вчера на учениях по борьбе за живучесть заглянул в подпалубное шпилевое помещение капитан второго ранга инженер Ивлев. Он молча смотрел, как четко и даже молодцевато, по мнению Крылова, матросы расхватывали аварийные брусья, кувалды и топоры, а затем так же сноровисто заводили пластырь под подволочную пробоину. В молчании командира чудилось скрытое одобрение. Не зря же до седьмого пота гонял Крылов свою носовую аварийную…

Ивлев отозвал лейтенанта в сторону.

— У вас не заделка пробоины, а ритуальная пляска бурятских лам. Лихо они скачут, копьями тычут — злых духов отгоняют. У вас то же самое. Напряженности нет, огонька… Кстати, зайдите ко мне вечерком. Я давно хотел с вами поговорить…

«И вот так всегда! — горестно размышлял Крылов. — Вы служите, а мы вас ругать будем». Делаешь, делаешь, хочешь как лучше…

«Красивая жизнь» морского офицера не задалась с самого начала. И даже не с тех злосчастных гор, с которых еще не катаются в июле. Крылов точно знал точку печального отсчета замечаний, выговоров и прочих «фитилей», протянувшихся за ним неотвязным шлейфом. Цепь неудач началась с первого же корабельного занятия по специальности. Крылов вышел к своим электрикам, обряженным по случаю начала нового учебного года в форму первого срока, в черной тужурке при белой рубашке. Он волновался, как профессор перед вступительной лекцией, тем более что первое занятие и было задумано им вопреки плановой теме, как блистательный экскурс в предмет. Пусть его матросы поймут, какому великому богу — электрону — они служат. Пусть раскроются у них рты, когда они услышат о фантастической истории электричества, в которой есть место не только машинам, но и языческим богам, но и надеждам даже на воскрешение мертвых. Ведь дергались же в грозу мертвые лягушачьи лапки, подвешенные доктором Гальвани на медном проводе!

Пусть загорятся у них глаза, когда он расскажет им о подвиге гальванера Подлесного, спасшего «Аврору» в Цусимском бою, или о коварстве инженера-электротехника Сгибнева, виновника гибельного взрыва на линкоре «Императрица Мария».

Крылов готов был петь гимн корабельному электричеству: ведь если что и уподобляет корабль человеку, так это его электрические токи, магнитная душа…

Но тут вошел в кубрик заместитель командира электромеханической боевой части Мышляк. Крылов крикнул: «Встать! Смирно!» — встретил «зама» звонким рапортом:

— Товарищ капитан третьего ранга! Вторая электротехническая группа находится на занятиях по специальности…

Мышляк, не прерывая паузы, возникшей после его небрежного «есть-вольно-садитесь», стал вчитываться в боевой листок, вывешенный над питьевым бачком. Листок, посвященный началу учебного года, Крылов оформлял сам вместе с лучшим художником дивизиона, матросом Адоньевым. Все же Мышляк не преминул пометить себе что-то в блокноте, после чего, устроившись за передним столом, снова раскрыл свою книжицу, приготовился слушать.

Крылову расхотелось вдруг петь гимн корабельному электричеству. Поколебавшись с минуту — была не была — и все же решив: «Не была», повел речь о компаундной машине трехфазного тока, схему которой едва успел просмотреть перед завтраком.

Вечером Мышляк в каюте у Ивлева возмущенно недоумевал: «И откуда у них такое равнодушие к службе?! Зеленый, как три рубля, а уже к занятиям готовиться выше своего достоинства считает. Карась!»

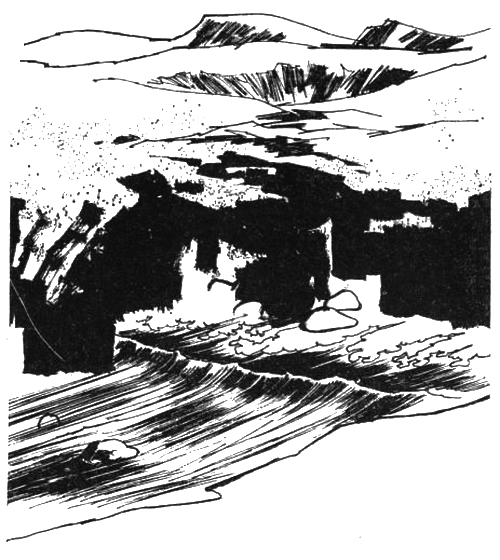

…Крейсер зарывался в воду стволами орудий и выныривал неспешно, вздымая за собой десятки крученых водопадов. Волны вскидывались не гребнями, а острыми всплесками. Ветер срывал пенные шапки и разметывал их тут же над вспученными горбами тяжелой вилюжистой поземкой.

Если бы Крылов выглянул в иллюминатор, он увидел бы море, которое являло все игры, на какие только способна вода: оно било гейзерами, бурунилось, клокотало, завивалось в воронки… Но лейтенант лежал ничком, боясь признаться себе в легкой дурноте от мерных провалов и взлетов койки. До сих пор служебные дела его были так далеки от моря, что Крылов не раз задавал себе ехидные вопросы: а не служит ли он где-нибудь на береговой электростанции? Сегодня в назначенном разговоре он выдаст сей горький упрек механику, если тот кольнет его своим излюбленным: «У вас на рукаве нашивки плавсостава…» Более того, он сыграет ва-банк — попросит перевести его на тральщик. «Там хоть порохом пахнет! — намекнет он на боевое траление в Суэцком заливе. — А здесь полслужбы на бочке прошло». Правда, половина крыловской службы равнялась половине года.

Дерзить механику особенно не хотелось. Ивлев слыл в лейтенантских кругах «мудрым мужиком», «стариком незакомплексованным» и «дерущим за дело». На корабле «мех» со дна закладки киля, и Крылов с куда большей охотой высказал бы приготовленные тирады Мышляку.

Крейсер содрогнулся так, будто в борт ударил тяжелый снаряд. Задребезжал плафон, зазвенели в подставках стаканы. По сухому пластмассовому треску Крылов понял, что со стола сверзился футляр с электробритвой.

— Во долбануло! — не то восхитился, не то испугался Сысоев и бросился к иллюминатору поджимать задрайки. Крылов выпростал из-под одеяла руку с часами: до подъема оставалось триста секунд.

Запах Зоиных духов пропал окончательно. От одеяла разило шерстью «корабля пустыни»… Лейтенант засунул голову под подушку…

— Носовой аварийной партии — готовность номер один!

Уже по голосу из динамика — резкому и встревоженному — Крылов понял, что это всерьез, что-то стряслось там, в носу…

Он рванул полог и чуть не угодил пятками на соседа, не успевшего забраться в койку. Сысоев — командир аварийной партии правого борта — мог спокойно долеживать сладкие предподъемные минуты.

До чего же удобна в такой спешке корабельная одежда: брюки в руки, ноги в тапочки, пилотку на затылок, а китель можно застегнуть и на бегу.

У водонепроницаемых дверей в шпилевое помещение толпились «аварийщики». Мичман Дядько, зав. корабельным ларьком, мокрый с головы до ног, отжимал на себе брюки и китель.

— Во, товарищ лейтенант, как хлестнуло. Еле выскочить успел. Шхиперскую кладовую затопило, а «в шпили» и не войдешь.

— Откуда топит?

Мичман пожал мокрыми плечами. Этот вопрос задал Крылову и Ивлев, когда лейтенант доложил в ПЭЖ — пост энергетики и живучести — о готовности носовой аварийной партии.

— Хорошо, Крылов! — прокричал из телефонной трубки механик, хотя ничего хорошего в том, что лейтенант не знал, откуда поступает вода, не было. — Сейчас к вам Мальков подойдет.

Лейтенант зло швырнул трубку. Сейчас придет командир дивизиона живучести, и… извольте встать в сторонку! Пусть Крылов совершает свои «ритуальные пляски» на учениях. В серьезном деле аварийную партию возглавит опытный, инициативный, сообразительный, дельный, толковый — и какой там еще?! — офицер.

Но ведь формально никто Крылова не отстранял. Малькову из ПЭЖа добираться в нос минуты четыре. Значит, целых четыре минуты он, Крылов, вправе принимать любые решения. На секунду он оцепенел, как тогда в кубрике за столом, когда Мышляк вперил в него свой скучный взгляд. «Была не была!» Очень смутно он сознавал, догадывался — вот он, тот последний шанс, который может стать новой точкой отсчета в его незадачливой карьере.

Овальная стальная дверь с рычагами задраек выглядела так, словно вела в совершенно новую жизнь, восхитительно взрослую и независимую. Но с той стороны в нее тяжело что-то бухало и плескалось. Удары отдавались в коридоре заупокойно-глухо.

— Адоньев — два гидрокостюма!

Крылов и сам поразился, как легко и спокойно у него это вырвалось.

Кряжистый сибиряк понял все: зачем гидрокостюмы и кому в них облачаться. Он оделся быстрее и помог командиру натянуть непромокаемую рубаху. На них смотрели недоверчиво и сочувственно.

— Зря вы, товарищ лейтенант! — жалостливо напутствовал их Дядько. — Убьет!

Дверь подалась сразу — распахнулась до упора, — и тут же хорошим плеском через комингс окатило всех, кто помогал ее открывать. Едва Адоньев пролез за лейтенантом «в шпили», как дверь с лязгом захлопнулась, обрубив поток коридорного тепла и света. В подпалубном полумраке шпилевого помещения видно было, как по всему его трехугольному пространству перекатывались мелкие волны. Нос уходил вниз, и тогда они, подкрепившись новым приливом, топили черные барабаны шпилей, неслись к переборке, в которую вжимались спинами оба разведчика.

Адоньев не узнавал уютные «шпили», где каждый вечер дымил с корешами возле обреза, где в бухтах запасных швартовых жил корабельный пес Гена. Сейчас все здесь бурлило и гремело. «Моя могила и купель…» — пронеслось у Крылова после очередного наката. Он успел все же заметить, откуда вырывалась вода — из-за выгородки поста носовых бомбометов. Раскинув руки, он двинулся туда, зная, что Адоньев пойдет за ним безо всякого оклика.

За выгородкой стало ясно, что пробираться нужно к правому борту ближе к якорному клюзу.

Выждав момент, когда нос пошел вверх и вода схлынула по колено, они ринулись в узкий и тесный коридорчик, который вел к борту носовой скулы.

Крылов никогда здесь раньше не был. Коридорчик в его заведование не входил, и учения по борьбе за живучесть чаще всего проигрывались в подводной части корабля.

Плафоны не горели — нос обесточили, В полутьме они минули три поворота-колена и замерли в четвертом — тесный тамбур, словно клеть оборвавшегося лифта, полетел вниз, и оба они инстинктивно вцепились б переборки, пытаясь хоть как-то обрести стремительно легчающее тело. Мягкий удар — это крейсер по клюзы ушел в кипящее море. Исчезнувшая тяжесть вернулась разом — одним свинцовым всплеском. И тут же коридорчик наполнился по подволок. Лейтенанта оторвало от палубы, подбросило. Если бы не Адоньев, шедший сзади, его бы швырнуло навзничь. Коридорчик превратился в напорный водовод, и вся ударная сила потока пришлась по Крылову. Перед глазами завертелись пестрые петушиные хвосты. Лейтенант хотел уже было выгребать к выходу. Но тут он опять натолкнулся на Адоньева, загородившего собой весь проход, и вдруг с облегчением почувствовал — лицо над водой. Воздух!

После первых жадных глотков они снова двинулись вперед. Следующий вал встретили, пригнувшись и упершись в ребра жесткости. Самую главную опасность, грозившую им здесь, они уже распознали — только бы не удариться головой об острые выступы подволока.

За третьим поворотом забрезжил дневной свет. Он проникал оттуда, откуда врывалась и вода — из смотрового лючка подсветки якорного клюза. Стальную крышку лючка выбило тем самым ударом волны, который показался Крылову взрывом тяжелого снаряда. Она свисала, болтаясь на одной задрайке, и они оба, не сговариваясь, бросились к ней, приподняли, навалились плечами. Очередное ныряние носа выдавило из щелей лишь фонтанные струи.

— Брус! — крикнул Крылов Адоньеву. — Зови людей. И брус с клиньями тащите!

Оставшись один, он прижал крышку спиной, уперевшись ногами изо всей силы так, что почти повис в воздухе. «Лейтенант Крылов в роли аварийного бруса, — усмехнулся он. — Закрыл пробоину грудью, если можно назвать грудью то, на чем сидят».

Он поймал себя на мысли, что шутит, шутит, вися между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, и вдруг умилился сам себе: «Я шучу, значит, я не трушу».

Это было так и не так. Только что, шагнув за стальную дверь, он почувствовал, что для него началось то особенное время, каждая секунда которого становится необыкновенно емкой, значительной, щемяще прекрасной, ибо любая из них в любой миг могла стать последней. Это жуткое и сладостное чувство он испытал уже дважды: желторотым первокурсником, когда на дурацкое пари в ящик пива быстро пролезал под катящимся с сортировочной горки вагоном, и совсем недавно — в горах, когда пробивался с Зоей по карнизу над пропастью.

С какого-то мгновения за какой-то чертой начинался особый отсчет и шагам и секундам. Минуты обретали вдруг тяжесть всех непрожитых лет, и время сгущалось настолько, что в нем трудно было шевелиться, ступать, двигаться. Руки и ноги цепенели и чудовищно опаздывали во всем, что давно уже совершалось в мыслях.

Но он преодолевал это вязкое оцепенение, потому что за ним следили однокашники, или рядом была Зоя, или за спиной топтался Адоньев. Теперь не было никого. Весь ужас своего положения Крылов осознал только сейчас, когда очередным ударом его отбросило вместе с крышкой, швырнуло вверх, пребольно стукнуло головой о железо. Кожу рассекло на палец выше виска. А если бы пониже? Да просто потеряй он сознание, никто не поддержал бы его голову над водой… Некому. Крылову стало жалко себя: вот гибнет в борьбе со стихией молодой и, может быть, даже очень незаурядный офицер, который минутой назад так просто, так буднично пошел на верную смерть, который способен острить и посмеиваться над собой, даже закрывая пробоину собственным телом… (Сказать себе «грудью» Крылов на этот раз не посмел.) Воображение услужливо нарисовало картину: приспущенный флаг корабля, бездыханный лейтенант в тесноватом красном ящике, цветы на золоте парадной тужурки, фуражка и кортик на гробовой крышке… О какой ничтожной ценой оплачивалось его расставание с этой прекрасной жизнью!

Отток воды потянул его к лючку, и Крылов, подобрав крышку, легко воздел ее на прежнее место. Недохлынувшая вода помогла ее прижимать. Нос крейсера, выброшенный плавным изгибом далеко вперед, вибрировал от удара, будто кончик стальной линейки. Палуба под ногами сотрясалась и ходила ходуном — не устоять.

И вдруг Крылов увидел корабль со стороны — весь сразу и ставшим к тому же прозрачным, как на модели в салоне кают-компании. Сотни людей, распределенные друг над другом ярусами палуб, сновали по коридорам, копошились у механизмов, склонялись над картами, вглядывались в экраны, пекли хлебы и играли на гитарах, писали письма и чесали пса Гену за ухом, спали после вахт и готовились к вахтам. Выше всех прохаживался по прозрачной же ходовой рубке командир — капитан первого ранга Соколов. Сквозь хлещущие по лобовым иллюминаторам струи он поглядывает на самый кончик крейсерского носа, в котором скорчился сейчас над крышкой лючка почти незнакомый ему лейтенант-инженер. И всех их: и этих людей, и командира, и механика, сидящего в «мозжечке» корабля — в ПЭЖе, и комдива Малькова, слегка опоздавшего взять бразды правления аварийной партией, и Сысоича, нежащегося в койке, и даже Мышляка, прошнурованную душу, — прикрывала сейчас всех, то есть в самой передней части корабля, у той его острой кромки, которая резала океан, шторм, опасность надвое. Один за всех…

Крылов не успел насладиться горделивой мыслью — яростная сила, увенчанная проклятой крышкой, ворвалась в «шхеру», обхватила тугими свивами тело, поволокла в глубь коридорчика, бия и топя… Лейтенант успел только прикрыть голову руками, ожидая последний дробящий череп удар, но его ткнуло во что-то мягкое, и это мягкое отозвалось адоньевским голосом:

— Товарищ лейтенант, здесь мы!

В следующую секунду по плечу садануло чем-то тяжелым — брусом! — радостно догадался Крылов, и матросы проволокли мимо дубовую распорку.

Крышку прижали брусом, подбили для прочности клиньями, и Адоньев даже попрыгал на бревне, убедившись, что упор держит.

Крылов выбрел из «шпилей» под победную стукотню помп. Жадно чавкая, выметывали они воду из шхиперской кладовой. В коридоре за высоким комингсом стояли в сухих ботинках Ивлев и комдив живучести. На обрезиненном плече Крылова дрожали капли кровянистой водицы. Он видел их краем глаза и нес не стряхивая.

— Товарищ капитан второго ранга, носовая аварийная партия…

Механик пожал ему запястье, чтобы не трогать вздувшиеся посиневшие пальцы. Мальков хлопнул лейтенанта по плечу, стряхивая алые знаки воинского мужества. Оба прогоняли его к доктору, а Крылов стоял и тупо улыбался, не зная, как преподнести им шутку о закрытой «грудью» пробоине. Потом побрел к себе, оставляя на линолеуме мокрые следы. Стянув гидрокостюм, он рухнул на нижнюю койку — Сысоич свой человек, поймет.

Он не слышал команды завтракать, не слышал бодрых позывных радиогазеты и еще более бодрого рассказа о «героизме, проявленном личным составом носовой аварийной партии», не слышал он и песни «Экипаж — одна семья», любимой песни, если верить диктору, лейтенанта Крылова. Он спал. Спал, разбросав руки и ноги, как убитый в атаке солдат.